Fabrique des idées politiques - PCAMO

Résumé de section

-

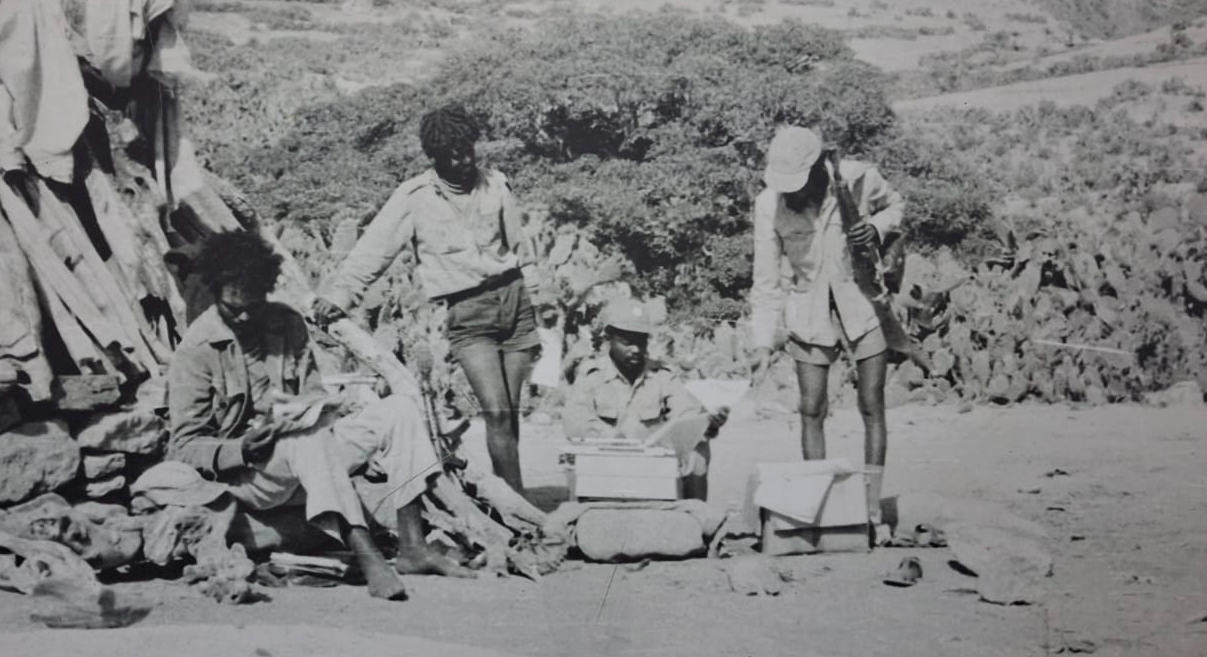

Meles Zenawi, dirigeant du Tigrean People's Liberation Front (TPLF) et futur premier ministre de l'Ethiopie, écrit dans le maquis pendant la guerre de Libération contre le régime du Derg (1974-1991) Source: TPLF, Musée de Mekelle.

FABRIQUE DES IDÉES POLITIQUES

VENDREDIS 13H-16H

CENSIER, D11

Ce nouveau séminaire vise à mieux comprendre la manière dont sont produits, diffusés et reçus les savoirs et les imaginaires politiques sur le continent africain au 20e et au 21e siècle. Tout en prenant les idées et leur potentiel normatif au sérieux, il repose sur une approche d’histoire sociale des idées, afin de saisir ce que ces dernières, leur succès ou leur invisibilisation, doivent au social et au politique. En périodes coloniales comme postcoloniales, les idées sont le produit de contextes sociaux, économiques et politiques qu’il nous faut explorer pour mieux comprendre leur nature et leur impact. Le séminaire accorde en sus une large place à la sociologie de la circulation transnationale des idées afin de penser à la fois des singularités de contexte mais également des points de contact et des similarités avec des pratiques de pensée et des concepts issus d’ailleurs dans le monde, notamment entre l’Afrique, les mondes arabes et le Moyen Orient (Egypte et Palestine en particulier). Nous travaillerons ces idées à partir d’objets classiques (discours, programmes de partis politiques, débats parlementaires, ouvrages de dirigeants politiques, presse, débats universitaires) mais aussi plus inattendus (dessins de presse, pièces de théâtre, émissions de radio, chants, contes, marginalia, prêches, cartes, débats de rue, slogans dans des manifestations, tracts, expositions, musées, catalogues, graffiti) en nous intéressant en particulier aux circulations entre tous ces genres et ces supports; à la question du genre; à la question de la matérialité du processus de production/diffusion/réception des idées et à son impact sur leur contenu. En sus de lectures académiques, nous travaillerons collectivement sur des matériaux directement, ainsi que sur des biographies de producteurs/trices et diffuseur.e.s d’idées, connu.es ou non.

Parmi les thématiques que nous aborderons: les travaux sur les intellectuels dans les contextes dits ‘précoloniaux’, l’histoire de la presse, de son importation missionnaire et coloniale à ses réappropriations multiples, l’histoire des universités et de leur ambivalence entre hégémonie culturelle coloniale et creusets d’une pensée émancipatrice, les penseurs de la décolonisation sur les campus des années 1950 au mouvement ‘Rhodes must fall’ (Zaïre, Kenya, Ouganda, Afrique du Sud) et l’impact des ajustements structurels sur la recherche et le débat public, l’histoire des radios officielles et des radios anti coloniales (Egypte 1950-1960), le rôle politique des dramaturges et des cinéastes (Guinée, Sénégal, Ouganda, Afrique du Sud) en lien avec les pensées socialistes et nationalistes, les circulations dites ‘de l’Atlantique noir’ entre le mouvement des droits civiques aux USA, les Caraïbes et l’Afrique, le mouvement de la négritude et sa critique, la production d’idées dans des contextes de violence armée (Ethiopie, Afrique du Sud), les liens entre idées politiques et idées religieuses, la pensée socialiste et ses critiques sur le continent (Tanzanie), les liens entre idées politiques et autoritarisme, et enfin les conférences nationales et les élaborations d’imaginaires singuliers de la démocratie des années 1990 à aujourd’hui.

Organisation du travail et mode d'évaluation

La lecture obligatoire doit être faite de manière approfondie, active et critique, le stylo et le stabilo à la main, ou, si vous travaillez sur écran, en surlignant le PDF et en prenant des notes. Les étudiant.es doivent être en mesure de décrire et de situer l'approche développée par l'auteur/trice, ce que le texte permet d'apprendre sur le fond (sur tel phénomène, telle époque, tel lieu, tel groupe social, telle dynamique politique et culturelle) ainsi que ses enseignements en termes de méthode (quelles sources, quel traitement de ces dernières, quelles limites...).

Les étudiant.es sont par ailleurs encouragé.es à partager avec la classe des matériaux supports d'idées politiques en Afrique et au MO à discuter collectivement.

Participation = 30% de la note finale.

L'assiduité et la participation des étudiant.es aux discussions en séminaire est obligatoire.

Deux types de travaux seront demandés:

- La participation à un projet de recherche collectif (recherche bibliographique, réalisation d'un état de l'art, élaboration collective d'une problématique, du protocole d'enquête, recueil de données et élaboration de corpus). SUJET À DETERMINER 35% de la note finale.

- Individuellement: Une bibliographie sociologisée d'un objet culturel aux choix, issu de la zone AMO (journal, film, tract, photographie, ouvrage, discours, librairie etc.) OU BIEN d'un.e producteur/trice d'idées politiques issu.e du passé ou du présent de la zone AMO, d'environ 10 000 signes (espaces compris, bibliographie NON COMPRISE). Ces producteurs/trices ne se réduisent pas à de grands auteurs/trices reconnu.es. On encourage au contraire à aller dénicher le 'personnel de renfort' (Becker). Des acteurs collectifs peuvent être aussi étudiés (entreprise d'imprimerie, syndicat...). Le choix est à faire valider auprès de l'enseignante. 35% de la note finale.

La méthodologie de ces deux exercices sera exposée lors de la première séance.

-

Slides S1 Fichier PPTX11.0 Mo

-

Lecture obligatoire: Peterson, Derek R., 'Vernacular Language and Political Imagination', in Ericka A. Albaugh, and Kathryn M. de Luna (eds), Tracing Language Movement in Africa (New York, 2018; online edn, Oxford Academic, 15 Feb. 2018), https://doi.org/10.1093/oso/9780190657543.003.0008

Lectures complémentaires:

- Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982.

- Doyle Shane. “The Language of Flowers: Knowledge, Power and Ecology in Precolonial Bunyoro.” History in Africa 30 (2003): 107–116.

- Goody Jack. La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Traduit de l'anglais et présenté par Jean Bazin et Alban Bensa, Paris, Minuit, 1979.

- Lefebvre, Camille.« Itinéraires de sable : Parole, geste et écrit au Soudan central au XIXe siècle ». Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/4 64e année, 2009. p.797-824.

- Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l'esprit, Paris, 2011 (édition originale 1986).

- Otim Patrick, Acholi Intellectuals. Knowledge, Power and the Making of Colonial Northern Uganda, 1850-1960, Athens, Ohio University Press, 2024.

- Stephens Rhiannon, Poverty and Wealth in East Africa. A Conceptual History, Durham, Duke University Press, 2022.

- Barber, Karin. “Preliminary Notes on Audiences in Africa.” Africa: Journal of the International African Institute 67, no. 3 (1997): 347–62.

-

8.4 Mo

-

Lecture obligatoire: Newell Stephanie, “Graphic Fictions: Reader Research and the Making of a Comic Strip in 1950s ‘British West Africa.’” Research in African Literatures, 2020.

Lectures complémentaires:

- Brisset-Foucault Florence, « Une critique bien élevée : La presse “pro-régime” dans l'Ouganda de Yoweri Museveni ». Sociétés contemporaines, 2022/1 N° 125, 2022. p.61-89.

- Roberts George, 2023. “The Rise and Fall of a Swahili Tabloid in Socialist Tanzania: Ngurumo Newspaper, 1959–76.” Journal of Eastern African Studies 17 (1–2): 1–21.

- Tcheuyap, Alexie.« Écrire masqué. Des pseudonymes dans la presse camerounaise ». Politique africaine, 2014/4 N° 136, 2014. p.135-156.

-

James Currey (2021) The South African Special Branch v The New African 1962–64: censorship by harassment of a radical journal, Social Dynamics, 47:2, 288-296.

- Brisset-Foucault, Florence.« Quel “autre journalisme” en Afrique ? La production de modèles médiatiques africains au forum social mondial de Nairobi ». Réseaux,2009/5 n° 157-158, 2009. p.125-156.

- Robert Darnton, De la Censure, Paris, Flammarion, 2014.

-

Isabel Hofmeyr, Preben Kaarsholm, and Bodil Folke Frederiksen, ‘Introduction: Print Cultures, Nationalism and Publics of the Indian Ocean’, Africa 81, no. 1 (2011): 1–22

- Bodil Folke Frederiksen, (2020). Censorship as Negotiation: The State and Non-European Newspapers in Kenya, 1930-54. Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction, 44(2), 391 - 411.

- Aïssatou Mbodj-Pouye, 2013, Le fil de l’écrit. Une anthropologie de l’alphabétisation au Mali, ENS-Editions, Lyon.

- Newell Stephanie, “Local Authors, Ephemeral Texts: Anglo-Scribes and Anglo-Literates in Early West African Newspapers.” In Routledge Handbook of African Popular Culture, ed. Grace Musila, London and NY: Routledge, 2022, pp. 56–73.

- African Print Cultures, eds. Derek Peterson et al., Ann Arbor: Michigan UP, 2016.

- Emma Hunter and Leslie James, “Introduction: Colonial Public Spheres and the Worlds of Print”, Itinerario 44, no. 2 (2020), 227-242.

-

Karin Barber, ed., Africa’s Hidden Histories. Everyday Literacy and Making the Self, Bloomington, Indiana University Press, 2006.

Documentary:

-

2.0 Mo

-

17.9 Ko

-

166.9 Ko

-

Lecture obligatoire: Reem Abou-El-Fadl, (2019). Building Egypt's Afro-Asian Hub: Infrastructures of Solidarity and the 1957 Cairo Conference. Journal of World History, 30(1-2), 157-192.

Lectures complémentaires:

- Pikovskaia, Kristina. 2020. “‘We Could Not Be There’: Storytelling and the Narratives of Soviet Military Advisers, Specialists and Interpreters in Angola during the Civil War (1975–1992).” Journal of Southern African Studies 46 (5): 903–21.

- Constantin Katskioris, « L'union soviétique et les intellectuels africains : Internationalisme, panafricanisme et négritude pendant les années de la décolonisation, 1954-1964 ». Cahiers du monde russe, 2006/1 Vol 47, 2006. p.15-32.

-

Thiam, Madina. “The Caliphate, the Black Writer, and a World in Revolution, 1957–69.” The Journal of African History 64.2 (2023): 174–183.

-

G. Roberts, Revolutionary State-Making in Dar es Salaam: African Liberation and the Global Cold War, 1961-1974 (Cambridge, 2022)

- White, Alex. “The Caged Bird Sings of Freedom: Maya Angelou’s Anti-Colonial Journalism in the United Arab Republic and Ghana, 1961–1965.” Journal of Global History 19, no. 3 (2024): 421–38.

-

Monica Popescu, At Penpoint: African Literatures, Postcolonial Studies, and the Cold War (Durham: Duke

University Press, 2020

-

Allman, J. “Kwame Nkrumah, African Studies and the Politics of Knowledge Production in the Black Star of Africa.” The International Journal of African Historical Studies 46, no. 2 (2013): 181–203.

-

Jonathon L. Earle (2012) Reading revolution in late colonial Buganda, Journal of Eastern African Studies, 6:3, 507-526.

- Osei-Opare, Nana. “Ghana and Nkrumah Revisited: Lenin, State Capitalism, and Black Marxist Orbits.” Comparative Studies in Society and History 65.2 (2023): 399–421.

- Leslie James, George Padmore and Decolonization from Below: Pan-Africanism, the Cold War, and the End of Empire (Basingstoke, 2015)

- Elara Bertho, Un couple panafricain : Miriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée, Rot Bo Krik, 2025.

Itw de l'autrice sur France 24: https://www.facebook.com/watch/?v=1254944163015942

-

5.7 Mo

-

Lecture obligatoire: Aïssatou Mbodj-Pouye, 'Radio and the road: infrastructure, mobility and political change in the beginnings of Radio rurale de Kayes (1980-early 2000s), The Journal of African History, 62.1 (2021): 125–149.

Lectures complémentaires:

- Anwar, M. A. (2025). Worker power in self-organised networks: Algorithmic management, solidarity and resistance on platforms. Platforms & Society, 2. https://doi.org/10.1177/29768624251369063 (Original work published 2025)

- de Seta, G., Pohjonen, M., & Knuutila, A. (2024). Synthetic ethnography: Field devices for the qualitative study of generative models. Big Data & Society, 11(4), Article 20539517241303126. https://doi.org/10.1177/20539517241303126

- Jedlowski, Alessandro.« Afriques audiovisuelles : appréhender les transformations contemporaines au prisme du capitalisme global ». Politique africaine, 2019/1 n° 153, 2019. p.7-27.

-

Arthur Asseraf. Electric News in Colonial Algeria. Oxford, Oxford University Press, 2019.

- Hajer ben Boubaker, 'Le Maghreb des ondes: un enjeu colonial', France Culture, LSD, 8 épisodes, 2024: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-le-maghreb-des-ondes-un-enjeu-colonial#concept-about

- Summers Carol, (2015). Slander, Buzz and Spin: Telegrams, politics and global communications in the Uganda Protectorate, 1945–55. Journal of Colonialism and Colonial History. 16.

- Moorman, Marissa J. Powerful Frequencies: Radio, State Power, and the Cold War in Angola, 1931–2002. 1st ed., Ohio University Press, 2019.

- Brennan James, 'Radio Cairo and the Decolonizationof East Africa, 1953-1964', in Christopher Lee (ed.), Making a World after Empire: The Bandung Moment and Its Political Afterlives, Athens, Ohio UP, pp. 173-195.

- Scales, Rebecca P. “Dangerous Airwaves: Propaganda, Surveillance, and the Politics of Listening in French Colonial Algeria.” Radio and the Politics of Sound in Interwar France, 1921–1939. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 207–257.

- Grabli, Charlotte.« La ville des auditeurs : radio, rumba congolaise et droit à la ville dans la cité indigène de Léopoldville (1949-1960) ». Cahiers d'études africaines,2019/1 n° 233, 2019. p.9-45.

-

1.5 Mo

-

Lecture obligatoire: Frioux-Salgas, Sarah, « Voix panafricaines à Paris (1920-1950) : De la Voix des Nègres à Présence africaine ». Hommes & Migrations, 2021/1 n° 1332, 2021. p.135-141.

Lectures complémentaires:

- Boukari-Yabara Amzat et Mourre Martin (2023), « Cheikh Anta Diop, penseur panafricaniste », Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, n° 4, 1-14

- Buatu Bundu Malela, Les écrivains afro-antillais à Paris (1920-1960). Stratégies et postures identitaires, Paris, Karthala, 2008.

- Fouquet, Thomas. « Construire la blackness depuis l’Afrique, un renversement heuristique ». Politique africaine, 2014/4 N° 136, 2014. p.5-19.

- Bertho, Elara et Étienne Smith. « Relire Senghor ? » Études littéraires africaines, numéro 56, décembre 2023, p. 5–15.

- Smith, Étienne. « “Senghor voulait qu'on soit tous des Senghor” : Parcours nostalgiques d'une génération de lettrés ». Vingtième Siècle. Revue d'histoire,2013/2 N° 118, 2013. p.87-100.

- Tyler Stovall, 1996, Paris Noir: African Americans in the City of Light, Houghton Mifflin Press.

- Khalfa, Jean, « Naissance de la négritude ». Les Temps Modernes, 2009/5 n° 656,2009. p.38-63.

- Boni, Tanella. « Femmes en Négritude : Paulette Nardal et Suzanne Césaire ». Rue Descartes, 2014/4 n° 83, 2014. p.62-76.

- Frioux-Salgas, Sarah. « Le 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs (Paris, Sorbonne, 19-22 septembre 1956) : replay ». Hommes & Migrations, 2021/1 n° 1332, 2021. p.143-149.

- Bertho, Elara. « Écrivains “noirs” et prix littéraires : Enquête et contre-attaque selon Mohamed Mbougar Sarr ». Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2022/3 77e année,2022. p.491-507.

- Manthia Diawara, Negritude : A dialogue between Wole Soyinka and Senghor, documentaire, Kayelema Production, 2015.

- Neogy, Rajat. “‘A Literature Which Can Stand by Itself.’” Transition, no. 106, 2011, pp. 3–8.

- Jeyifous, Biodun, and Wole Soyinka. “Wole Soyinka, A Transition Interview.” Transition, no. 42, 1973, pp. 62–64.

- Watts, Richard. “Negritude, Présence Africaine, Race.” Postcolonial Thought in the French Speaking World. Ed. Charles Forsdick and David Murphy. Liverpool University Press, 2009. 227–237.

- Contrepoint: Okot p'Bitek, The Song of Lawino: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068124

-

245.4 Ko

-

Lecture obligatoire:

- Mamdani, Mahmood. 2016. “Between the Public Intellectual and the Scholar: Decolonization and Some Post-Independence Initiatives in African Higher Education.” Inter-Asia Cultural Studies 17 (1): 68–83.

Lectures complémentaires:

- Guidi, Pierre, « “Éduquer nos sœurs opprimées” : urbaines diplômées et paysannes dans la révolution éthiopienne (1974-1991) ». Critique internationale, 2019/4 N° 85,2019. p.165-184.

- Etienne Smith et Céline Labrune Badiane, Les hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et petites patries en AOF (Paris, Karthala, 2018, coll. « Recherches Internationales »)

- Sicherman, C. (2002). Makerere and the Beginnings of Higher Education for East Africans. Ufahamu: A Journal of African Studies, 29(1).

-

Omar, Ayesha. “Race, Political Change and Liberal Critiques: Rick Turner and Sam Nolutshungu.” Rick Turner’s Politics as the Art of the Impossible. Ed. Michael Onyebuchi Eze, et al. Wits University Press, 2024. 26–44.

-

Carol Sicherman, ‘The Leeds-Makerere Connection and Ngugi’s Intellectual Development’, Ufahamu: A Journal of African Studies 23, no. 1 (1995): 3–20.

- Mazrui, Ali. “Tanzaphilia.” Transition, no. 31, 1967, pp. 20–26.

- Madara M. Ogot and Bethwell A. Ogot, Fountain of Knowledge: History of the University of Nairobi, 1952-2020, Nairobi, Anyange Press, 2021.

- Ester Botta Somparé, Abdoulaye Wotem Somparé, « Politisation de l’université sous Alpha Condé. Expériences et analyses depuis Kankan », Politique africaine 169 (2023/1), p. 53‑78.

- Céline Pauthier, « Forger l’imaginaire national: les enjeux de l’enseignement en histoire en République de Guinée au lendemain de l’indépendance », in L’école en situation postcoloniale, Paris, L’Harmattan, 2012.

- Eleni Centime Zeleke, Ethiopia in Theory: Revolution and Knowledge Production, 1964-2016, Haymarket Books, 2020.

-

1.0 Mo

-

518.8 Ko

-

2.1 Mo

-

FIPAf S8 Fichier PPTX8.5 Mo

-

Lecture obligatoire: Adima, Anna. 2022. “Mixed-Ish: Race, Class and Gender in 1950s–60s Kampala through a Life History of Barbara Kimenye.” Journal of Eastern African Studies 16 (3): 355–74.

Lectures complémentaires

- Grabli Charlotte, '“Pauline Lisanga : la première voix du Congo moderne ?”', Séminaire Radio et Télévision dans les Afriques: anciens objets, nouvelles approches, IMAF, EHESS, 9 novembre 2020: https://soundcloud.com/florencebrisset/seminaire-radios-et-teles-dans-les-af-seance-2-cgrabli-91120?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fflorencebrisset%252Fseminaire-radios-et-teles-dans-les-af-seance-2-cgrabli-91120

- Margaux Lavernhe, “Ré-encoder le glamour du Ghana à l’Angleterre. Magazines illustrés, normes de genre et identités noires dans l’objectif de James Barnor (années 1950-1980)”, Sources: Materials & Fieldwork in African Studies, 6 | 2023, 143-177.

- Dina Ligaga, Women, Visibility and Morality in Kenyan Popular Media. NISC (Pty) Ltd, 2020.

- Florence Brisset-Foucault, 'Disruptive feminism: Van Zirimu’s columns in the 1979 Ugandan press', 13 mai 2023, https://uganda1979.hypotheses.org/389

-

Amutabi, M.N., Akuno, E.A., Ojwang, H.J., & Fleuss, D. (Eds.). (2024). African Women and Intellectual Leadership: Life Stories from Western Kenya (1st ed.). Routledge.

-

Marguerite Crémoux Le Roux, « FEMRITE Uganda Women Writers’ Association: A House of Their Own? », Les Cahiers d’Afrique de l’Est / The East African Review [En ligne], 55 | 2020, mis en ligne le 16 novembre 2020.

-

Ducournau, Claire. « Awa : la revue de la femme noire, entre presse et littérature. » Études littéraires africaines, numéro 47, 2019, p. 7–10.

- Schulz, Dorothea. “DIS/EMBODYING AUTHORITY: FEMALE RADIO ‘PREACHERS’ AND THE AMBIVALENCES OF MASS-MEDIATED SPEECH IN MALI.” International Journal of Middle East Studies, vol. 44, no. 1, 2012, pp. 23–43.

- Akingbe, Niyi. 2023. “Protest, Erotism, and Subversive Innuendo: ‘Radical Rudeness’ Poetics in Stella Nyanzi’s No Roses from My Mouth.” Current Writing: Text and Reception in Southern Africa 35 (2): 132–42.

-

1.8 Mo

-

Osei-Opare, Nana. “‘“‘If You Trouble a Hungry Snake, You Will Force It to Bite You’: Rethinking Postcolonial African Archival Pessimism, Worker Discontent, and Petition Writing in Ghana, 1957-66.” The Journal of African History, vol. 62, no. 1, 2021, pp. 59–78.

Lectures complémentaires:

Allen, Tim. “Understanding Alice: Uganda’s Holy Spirit Movement in Context.” Africa: Journal of the International African Institute 61, no. 3 (1991): 370–99.

Derek Peterson, . “States of Mind: Political History and the Rwenzururu Kingdom in Western Uganda.” Recasting the Past: History Writing and Political Work in Modern Africa, edited by Derek R. Peterson and Giacomo Macola, 1st ed., Ohio University Press, 2009, pp. 171–90.

Justin Pearce, “Traces of Solidarity in Liberation Training Sites in Angola”, Sources: Materials & Fieldwork in African Studies [Online], 5 | 2022, Online since 28 February 2023

Meredith Terretta. “‘God of Independence, God of Peace’: Village Politics and Nationalism in the Maquis of Cameroon, 1957-71.” The Journal of African History, vol. 46, no. 1, 2005, pp. 75–101.

Jonathon Glassman, War of Words, War of Stones: Racial Thought and Violence in Colonial Zanzibar, Indiana University Press, 2011.

Vincent Bonnecase, « Ce que les ruines racontent d’une insurrection. Morales du vol et de la violence au Burkina Faso pendant les journées insurrectionnelles des 30 et 31 octobre 2014 », Sociétés politiques comparées, n° 38, janvier-avril 2016: https://fasopo.org/sites/default/files/varia2_n38.pdf

-

337.2 Ko

-

Couleur de fond

Police

Crénage de la police

Visibilité de l’image

Hauteur de ligne

Surbrillance de lien

Alignement du texte

Taille de police

Espacement des lettres

Couleur de texte

Largeur de paragraphe