- Enseignant éditeur: EPI Assistance

Espaces pédagogiques interactifs

Résultats de la recherche: 81

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: EPI Assistance

- Enseignant éditeur: Galinand Cyrille

- Enseignant éditeur: Laurent Stephane

Un atelier pratique d’initiation à la réalisation des images et des sons au cinéma. Réflexion sur la mise en scène à travers ses deux composantes élémentaires que sont l’image (cadre, focale, composition, lumière et couleur) et le son (sons directs et sound design).

Une introduction au langage cinématographique, entre analyse et pratique filmique.

- Enseignant éditeur: Boustani Gilles

- Enseignant éditeur: THERY Daniel

- Enseignant éditeur: Vornetti Patricia

- Enseignant éditeur: Poupee Marc

- Enseignant éditeur: Poupée Marc

Chaque année, ce séminaire aborde un thème différent qui éclaire un aspect des mutations qui affectent les organisations et les milieux partisans, c'est-à-dire l'ensemble des réseaux qui ancrent les partis dans la société et les institutions publiques. La perspective est résolument comparative.

Le principe est d’explorer ensemble un pan des recherches contemporaines de ce sous-champ de la science politique et des sciences sociales (histoire, sociologie, anthropologie…), en faisant lire et discuter par les étudiant.e.s des textes en présence de chercheurs et chercheuses invité.e.s les ayant produits ou les connaissant bien.

Cette année j'ai choisi de consacrer le séminaire à la personnalisation des partis politiques et aux entreprises politiques construites par et autour d'un leader de type charismatique. Ce choix est bien sûr guidé par l'actualité politique française (cf. le succès inédit d'Emmanuel Macron et d'En Marche! en 2017, l'émergence la même année de La France insoumise autour de Jean-Luc Mélenchon, avant eux la forte personnalisation du Front National autour de Jean-Marie Le Pen et son remplacement à la présidence du parti par sa fille aînée en 2011) mais aussi internationale (transformation du Parti républicain aux Etats-Unis en une entreprise "trumpiste", multiplication de partis personnels en Italie depuis Berlusconi en 1994 jusqu'à Beppe Grillo et le Mouvement Cinq étoiles dans les années 2000-2010).

Mais ce choix est aussi motivé par l'actualité scientifique. La thématiques de la personnalisation de la compétition politique nourrit en effet de nombreuses recherches en sociologie politique. Ces recherches émanent aussi bien de spécialistes des médias qui s'attachent à mesurer de la place respective accordée aux personnes et aux organisations et institutions partisanes et politiques dans le cadrage de l'information politique que de spécialistes de l'analyse électorale qui s'efforcent de mesurer la place de l'attention portée aux qualités personnelles des candidats dans la détermination du choix des électeurs), de spécialistes des institutions qui tentent d'apprécier les effets du renforcement du pouvoir des chefs d'exécutif sur la compétition électorale et les partis politiques ou enfin de spécialistes des partis politiques qui scrutent leurs mutations organisationnelles et la transformation de la place et de la légitimité de leurs leaders.

Les résultats qui se dégagent de ces travaux sont moins univoques qu'on les présente parfois. Non seulement la personnalisation ne rime pas forcément avec déclin des partis politiques comme organisations et comme vecteurs de repérage et d'identité politique, mais elle est apparaît souvent comme une construction, souvent fragile, qui repose sur la mobilisation d'importantes ressources collectives. Penser la personnalisation de la politique comme une tendance universelle récente affectant les démocraties représentatives qui signifierait la mort des grandes organisations fondées sur une idéologie, plus ou moins élaborée et structurée, et des mécanismes de contrôle des leaders a par ailleurs comme conséquence de ne pas tenir compte de formes bien plus anciennes d'entreprises politiques personnelles ou personnalisées (le boulangisme ou le gaullisme par exemple, le péronisme ou le gétulisme en Argentine et au Brésil, les partis fascistes avant leur arrivée au pouvoir), mais aussi la forte personnalisation des partis de cadres qu'il vaudrait mieux appelés les partis d'élus.

La personnalisation des partis ou la création de partis personnels est-elle une tendance contemporaine ou n'est-elle pas le fruit de certaines situations particulières que certains ont pu qualifier de "conjonctures charismatiques" ?

Les séances, hormis la première, démarreront par un exposé de trente minutes préparé par un.e ou deux d'entre vous à partir de la bibliographie indiquée. Chaque exposé devra ensuite être transformé en un document écrit de 15-20 pages remis à la fin du semestre tenant compte de la discussion. C'est ce double travail (oral et écrit) qui servira à évaluer le séminaire. Un texte sera également proposé à tous les participants au séminaire comme lecture obligatoire afin de permettre les échanges les plus riches et informés possibles avec le, la ou les invité.e.s. Si le nombre d'exposés est inférieur pour permettre à toutes et tous de faire une présentation orale, un travail compensatoire sera proposé sous la forme d'un travail écrit.

Vous trouverez sur cet EPI les fichiers de nombreux ouvrages de référence. Tous ne sont pas disponibles. Vous trouverez ceux-ci pour la plupart à la bibliothèque Jacques Lagroye (Sorbonne, aile Cujas). Les articles cités sont soit dotés d'un lien direct permettant d'y accéder par un clic, soit sont fournis.

- Enseignant éditeur: Sawicki Frederic

- Enseignant éditeur: Sacks Kim

- Enseignant éditeur: Beguin Victor

- Enseignant éditeur: Guyot Lola

- Enseignant éditeur: Jacq Matthieu

- Enseignant éditeur: Lamoine Emilie

- Enseignant éditeur: Lefrancq Stéphane

- Enseignant éditeur: Mampieri Martina

- Enseignant éditeur: Quere Lucile

- Enseignant éditeur: Sowels Katia

- Enseignant éditeur: Tzortzi Alexandra

- Enseignant éditeur: Wagner Anne-Catherine

Le cours de Droit international privé et droit de l'Union européenne est donné aux étudiants et aux étudiantes du Master 2 en Droit économique de l'Union européenne par M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Le cours est divisé en huit chapitres : 1. Introduction, 2. Sources, 3. Méthodes, 4. Auto-désignation et incrustation, 5. Application et prises en considération, 6. Loi applicable et lois de transposition des directives, 7. DIP de source européenne et le reste du monde, 8. Questions plus complexes.

- Enseignant éditeur: Boden Didier

Ce cours est un cours d'introduction à l'économie monétaire internationale.

Après une description de la mondialisation financière et du marché des changes, ce cours traite des conditions d’équilibre sur le marché des changes et introduit pas à pas les différents modèles de détermination des taux de change. Il se poursuit ensuite avec l’étude des régimes de change et des crises de balance des paiements. Il se termine avec un chapitre sur les interdépendances internationales et l’économie de l’union monétaire.

Les travaux dirigés sont conçus en lien étroit avec le cours.

Ce cours requiert des connaissances solides en macroéconomie keynésienne et en économie monétaire qui normalement sont acquises dans le cadre du cours de Macroéconomie ouverte de S2 de la licence 2.

***********************************************

This course is an introduction to international monetary economics.

After a description of financial globalization and the foreign exchange market, this course deals with the conditions of equilibrium in the foreign exchange market and introduces step by step the different models for determining exchange rates. It then continues with a study of exchange rate regimes and balance of payments crises. It concludes with a chapter on international interdependence and the economics of monetary union.

Tutorials are designed to be closely linked to the course.

This course requires a solid knowledge of Keynesian macroeconomics and monetary economics, which is normally acquired inMacroeconomics course offered in the 2nd Year of Licence.

- Enseignant éditeur: Joya Mohammad Omar

- Enseignant éditeur: Poncet Sandra

ECONOMICS of EDUCATION

Course given by Robert Gary-Bobo

M1

Academic Year 2025-26, first semester

Course outline

1. Introduction. Optimal Allocation of Resources for Education and Economic Justice Criteria.

2. Theory of Human Capital : The Becker-Mincer Model. Classic results.

3. Job Market Signaling. Spence’s. Employer Learning .

4. Econometrics of the Mincer Equation. Endogeneous education in wage equations.

4a. Instrumental Variable estimation.

4b. Self-selection models. Roy’s model. Models with latent types and unobserved heterogeneity à la Heckman.

5. Classroom Economics 1. The class-size debate.

6. Classroom Economics 2. The value-added of school and teachers. Econometric methods.

7. Discrimination and education: endogenous discrimination and human capital investment. Coate and Loury’s Model.

A few references:

Eric Hanuschek and Finis Welch, editors, (2006), Handbook of the Economics of Education, Elsevier, Amsterdam.

Abdulkadiroglu, Atila, Pathak, Parag, Schellenberg, Jonathan and Christopher Walters (2020), “Do Parents Value School Effectiveness”, American Economic Review, 110(5), 1502-1539.

Coate, Stephen, and Glenn C. Loury (1993), “Will Affirmative-Action Policies Eliminate Negative Stereotypes?”, American Economic Review, 83(5), 1220–1240.

Angrist, Joshua D. and Victor Lavy (1999), “Using Maimonides' Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement”, Quarterly Journal of Economics, 114(2), 533–575.

James J. Heckman, Lance J. Lochner and Petra E. Todd (2006), ``Earnings Functions, Rates of Return and Treatment Effects: The Mincer Equation and Beyond'', chapter 7 in Eric Hanushek and Finnis Welch, editors, Handbook of Economics of Education, volume 1, p 307-458, Elsevier, Amsterdam.

David Card (1999), “The Causal Effect of Education on Earnings”, Chap. 30 in: Orley C. Ashenfelter and David Card, editors, Handbook of Labor Economics, Volume 3, Part A, p. 1801-1863, Elsevier, Amsterdam.

- Enseignant éditeur: Gary Bobo Robert

Enjeux éthiques et politiques d’une esthétique engagée

Notre exigence sera celle de designer la rupture avec l’esthétique avant-gardiste et moderniste proposant l’autonomie de l’art ; suivant cette exigence, notre cours convoque une phénoménologie du corps vécu et les enjeux d’une esthétique incarnée afin de comprendre comment nos gestes et nos émotions acquièrent une dimension sociale et politique qui intègre des nouveaux moyens d’expression dans l’art contemporain et notamment dans les dispositifs d’exposition, tout en prolongeant l’énigme essentielle de la perception.

À ce propos, nous explorons la possibilité d’une approche esthétique capable de s’inscrire dans une perspective environnementale, dé-coloniale et féministe. Ce cours explore en profondeur la notion d'art engagé et art participatif, mettant l'accent sur les théories sous-jacentes, les pratiques artistiques contemporaines et l'engagement social inhérent à cette approche artistique. En se basant sur une gamme de références théoriques, les étudiants développeront une compréhension approfondie de l'art en tant que vecteur de dialogue, d'interaction et d'action au sein de la société.

- Enseignant éditeur: Formis Barbara

- Enseignant éditeur: Palermo Chiara

L’art doit-il représenter les choses telles qu’elles apparaissent ou telles qu’elles sont ? Cette question inaugure le questionnement grec sur la mimêsis (μίμησις) chez Platon puis Aristote, concept qui désigne tantôt une imitation construite sur le modèle de la représentation picturale, tantôt une représentation envisagée selon un modèle théâtral. Réservée à l’origine à des arts comme le mime ou la danse, le sens de la notion est progressivement élargi à la poésie, à la musique, puis aux arts visuels. A l’imitation du visible, selon une technique reproductive caractéristique du trompe l’œil, s’ajoute le pouvoir d’exprimer l’invisible, qui atteste la bivocité de la mimêsis. S’il serait anachronique de parler de philosophie de l’art dans la Grèce du Ve siècle avant notre ère, dans la mesure où l’art n’est pas un objet unifié pour la philosophie, mais davantage une diversité de pratiques (tekhnaï) aussi bien artisanales qu’artistiques, l’interrogation sur la mimêsis configure une réflexion sur l’image, sur la fiction et sur l’invention qui permet de considérer la Grèce comme le berceau de ce qui sera désigné au 18e siècle comme la « critique d’art ». Du reste, la traduction de mimêsis par imitatio, terme lié en latin à celui d’imago (image) inaugure une réflexion théologique au Moyen-Âge sur la manière dont l’artiste cherche à imiter le visible créé par Dieu en prolongeant l’activité de la Nature. La Renaissance, confrontée au problème de la traduction du concept de mimêsis, s’interrogera sur le genre du portrait dans sa ressemblance avec son modèle, mais aussi au problème de l’imitation des maîtres.

- Enseignant éditeur: Furtwengler Circé

Ce cours permet de se préparer à la réalisation du mémoire de fin d’études, mais pas seulement ! Ce cours est commun et obligatoire pour tous les M1 de l’EMS car nos futurs managers doivent :

- Enseignant éditeur: Lombardot Eric

Depuis les années 2000, les thématiques sociales et, en particulier, les problématiques liées à la gestion politique des populations défavorisées constituent une part importante des actions gouvernementales en Afrique et au Moyen-Orient. Lutte contre la pauvreté, mise en place de dispositifs d’aide sociale, élaboration de politiques sociales d’assistance dites conditionnelles, mais aussi production de l’ordre sont quelques-unes des préoccupations inscrites à l’agenda politique dans des contextes de réduction des dépenses publiques, d'extension de la marchandisation et de forte concurrence politique. A ces préoccupations politiques s’articulent des préoccupations savantes et expertes : les unes contribuant à documenter les pratiques et besoins des populations destinataires et/ou bénéficiaires, les autres participant à la fabrique des représentations savantes et ordinaires attachées à ces dernières. Cibles et enjeux de politiques publiques, les pauvres, rapidement désignés comme tels et largement érigés en catégorie unifiante, entretiennent en retour des rapports aux politiques et à la politique qui ne sauraient se résumer à du clientélisme, de la confrontation ou, à l’inverse, à de l’évitement.

Le propos de ce séminaire est précisément d’envisager ces rapports dans toute leur complexité et d’explorer les nébuleuses d'acteurs engendrées par la mise en pratique de ces politiques. Faisant la part belle aux exemples et cas d’études puisés dans les réalités politiques et sociales africaines et moyen-orientales, il entend également dialoguer avec des travaux latino-américains et indianistes. Il s’agira autant de renouveler les termes de la relation entre populations pauvres et pouvoir politique que d’envisager quelles sont les conséquences de l’exclusion sociale sur le lien politique en Afrique et au Moyen-Orient.

- Enseignant éditeur: Boutaleb Assia

- Enseignant éditeur: Pommerolle Marie-Emmanuelle

Au cours des dernières décennies, le terme de ‘crise’ s’est imposé dans l’actualité ce qui en dit long sur l’inquiétude et l’incapacité des sociétés contemporaines à faire face à des dérèglements divers (sanitaires, environnementaux, financiers…).

L’objectif de ce cours est de déplacer le questionnement en interrogeant les déclinaisons, les représentations et les modalités des crises dans les sociétés et les économies entre l’Ancien Régime et la période révolutionnaire. Appartenant au vocabulaire médical, le mot ‘crise’ désigne le moment critique d’une pathologie ou d’une maladie. C’est au XVIIIe siècle que le terme, tout en conservant ce sens originel, voit ses emplois se diversifier et s’étendre à d’autres enjeux. Le XVIIIe siècle marque en effet un déplacement du champ médical aux questions politiques. Comme l’écrit T. de Bordeu dans l’article « crise » de l’Encyclopédie : « au médecin philosophe qui a commencé par être témoin, qui de praticien est devenu grand observateur et qui franchissant les bornes ordinaires s’est élevé au-dessus de son état. Ouvrez les fastes de la médecine, comptez les législateurs ». Cette évolution s’est accompagnée d’un glissement sémantique : la crise renvoie alors moins au diagnostic et au remède à prescrire, et sert de plus en plus à caractériser des périodes graves.

L’objectif de ce cours est d’envisager les différentes formes que peuvent pendre les crises (démographiques, frumentaires, financières, climatiques…) en métropole comme dans les colonies. A partir d’une chronologie des crises qui est désormais bien établie par l’historiographie, il s’agit de les saisir dans leur déroulement et d’envisager les possibles combinaisons de plusieurs facteurs de déstabilisation. L’attention portée à leurs conséquences sociales et à leurs répercussions politiques, selon leur gravité relative, permettra de mettre en lumière les représentations que s’en font les acteurs, d’étudier les réactions différenciées face à ces désordres, de mesurer la capacité d’anticipation et de gestion…

Le premier semestre traitera de l’Ancien Régime (XVIIe et XVIIIe siècle) et le second semestre sera centré sur la période révolutionnaire et impériale

Références bibliographiques

- Pour le premier semestre

Benrekassa (Georges), « Lexical médical, vocabulaire dramatique, métaphore politique : la notion de crise au XVIIIe s en France », Le Langage des Lumières. Concepts et savoir de la langue, Paris, Puf, 1995, p. 23-46

Léon (Pierre), « La crise de l’économie française à la fin du règne de Louis XIV », Information historique, 1956, p. 127-137

Luckett (Thomas M.), « Crises financières dans la France du XVIIIe siècle », RHMC, 1996, n°43 (2), p. 266-292.

Meuvret (Jean), “Les crises de subsistances et la démographie de la France de l’Ancien Régime”, Population, 1946, 1, p. 643-650

Perrot (Jean-Claude), « L’analyse des crises au XVIIIe siècle », La France d’Ancien Régime. Etudes réunies en l’honneur de Pierre Goubert, Toulouse, Privat, 1984, p. 543-551 (repris dans Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris, éd. de l’Ehess, 1992, p. 275-284)

Simonin (Jean-Pascal), « La crise d’Ancien Régime : un essai de justification théorique », Histoire et Mesure, 1992, 7 (3-4), p. 231-247

- Enseignant éditeur: Conchon Anne

Centré sur l’art en Europe dans les décennies avant, pendant et immédiatement après la Première guerre mondiale, ce cours a pour objectif de mieux connaître et comprendre une série de pratiques artistiques marquées tant par l’expérimentation formelle — rejet des conventions, des divisions disciplinaires et des genres existants —, que par la réinvention des rôles sociaux de l’artiste.

– Le terme « avant-gardes historiques » désigne ce moment à la fois intense et fortement contradictoire où l’artiste agit dans l’espace public en tant que critique ou théoricien·ne de l’art, organisateur·rice d’expositions, publicitaire, enseignant·e, tout en dotant l’art d’une portée utopique inédite, d’une puissance d’action sur le public en vue d’une transformation spirituelle et/ou politique. Dès lors, plusieurs pratiques artistiques délaissent l’œuvre discrète (tableau, sculpture) et ambitionnent de mettre en forme l’environnement de vie plus global ; ou encore, s’approprient des codes et des formes provenant de la culture médiatique et commerciale pour subvertir, ironiquement, la « haute culture ». L’étude des différents mouvements artistiques fera aussi ressortir des préoccupations communes : le désir de se doter de nouvelles origines (primitivisme), l’appropriation de découvertes scientifiques récentes, la construction d’un espace pictural non-mimétique, l’intérêt pour la culture urbaine et industrielle moderne, la conception de l’art comme un système spirituel, voire comme une philosophie, etc.

- Enseignant éditeur: Honore Celia

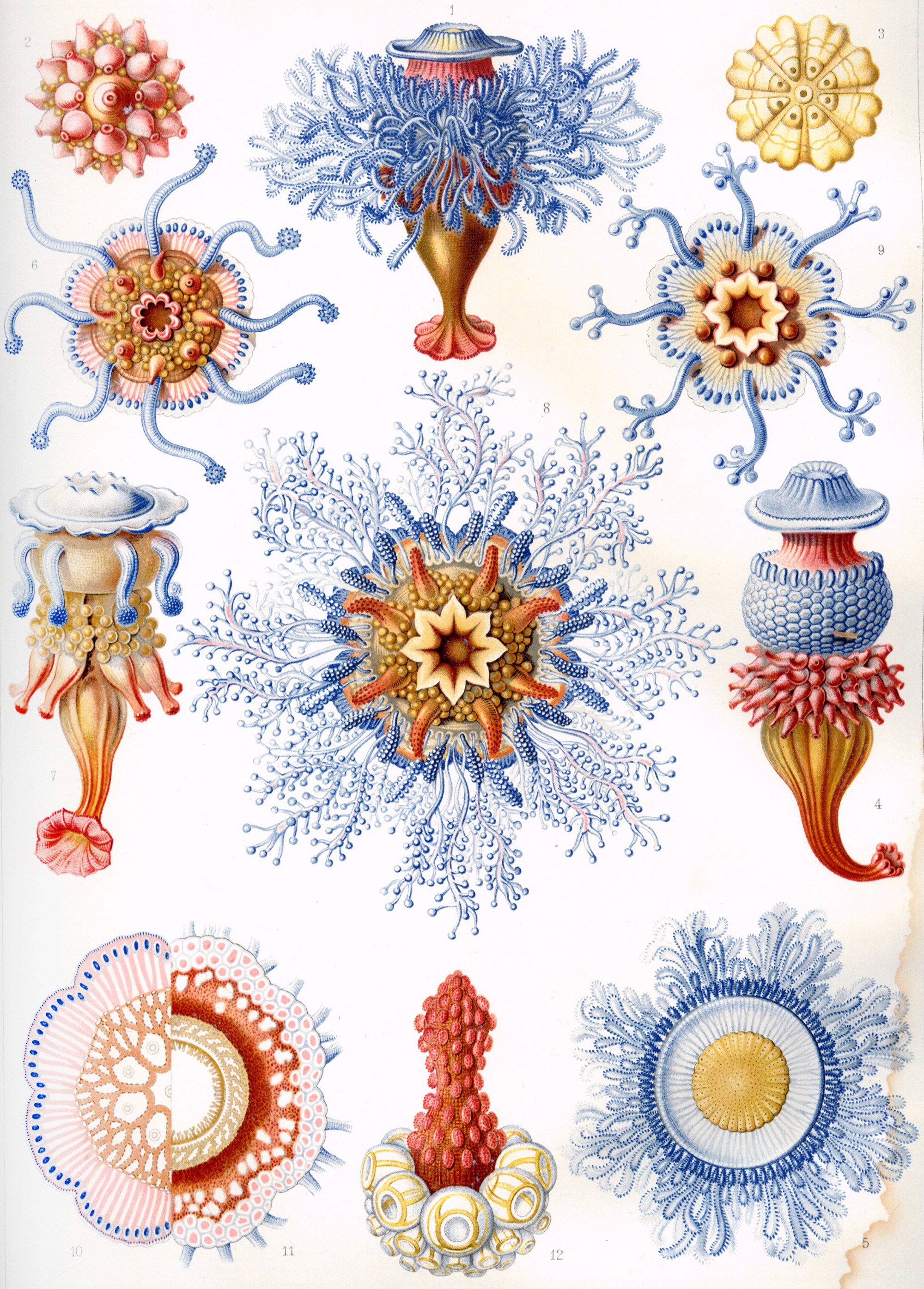

Ce cours explore le phénomène de la retractatio (« remanier », « retoucher »), pratique des Pères de l’Église consistant à remodeler les sources issues de l’Antiquité de façon qu’elles s’adaptent au discours chrétien. Le vecteur principal de cette christianisation passe ainsi par la reprise de mots qui sont vidés de leur signification première, le plus souvent philosophique, pour être réinvestis d’un sens théologique. Nous analyserons comment cette herméneutique, d’abord textuelle et théologique, s’est prolongée et s’exprime dans la tradition iconographique de l’Église catholique. L’étude portera sur des figures emblématiques comme Orphée, Hercule, Psyché ou Vénus et leur translatio (« transport », « déplacement ») visuelle et doctrinale. L’objectif est de mettre en lumière le double mouvement de réception et de transformation, entre continuité culturelle et rupture théologique.

- Enseignant éditeur: le Druillenec Alysee

Présentation

Bienvenue sur l'EPI d'Informatique et nouvelles technologies en archéologie

- Enseignant éditeur: Baconnet Benoit

- Enseignant éditeur: Capozzoli Vincenzo

- Enseignant éditeur: Giligny Francois

Ce cours propose une introduction à la sociologie de la culture, en retraçant l’émergence de la discipline, ses outils d’analyse et ses principaux enjeux. Il s’agira d’explorer comment les pratiques et les productions artistiques s’inscrivent dans des dynamiques sociales, économiques et institutionnelles.

La première partie sera consacrée à la sociologie des pratiques culturelles : nous reviendrons sur les travaux fondateurs autour des hiérarchies et distinctions sociales, puis sur les analyses plus récentes qui proposent une relecture contemporaine de La Distinction de Pierre Bourdieu. Une séance d’arpentage d’ouvrage permettra aux étudiant·es d’expérimenter la lecture complète d’un ouvrage de sociologie et sa mise en discussion collective.

La deuxième partie portera sur les grandes approches théoriques en sociologie de l’art. Les travaux d’Howard Becker, de Pierre Bourdieu et de Raymonde Moulin nous permettront une lecture sociale des groupes professionnels qui font la culture. Ces théories seront également développées à travers des cas limites comme le tatouage, le design ou encore l’art brut.

Enfin, la troisième partie sera consacrée à la sociologie des professions artistiques : nous dresserons un portrait des artistes des arts visuels (les plasticien·nes) à travers des statistiques récentes et nous analyserons les stratégies mises en œuvre pour contourner les inégalités structurelles qui traversent ce secteur professionnel.

L’ensemble du cours reposera sur une démarche réflexive et critique, visant à inciter les étudiant·es à interroger leurs propres représentations du monde de l’art et à développer une lecture sociologique des espaces professionnels dans lesquels elles et ils évoluent.

- Enseignant éditeur: Rougnant Sarah

- Enseignant éditeur: Caillaud Hector

- Enseignant éditeur: Cura Robin

- Enseignant éditeur: Faral Audrey

- Enseignant éditeur: Gluski Pauline

- Enseignant éditeur: Lheureux Mailys

- Enseignant éditeur: Lheureux Mailys

- Enseignant éditeur: Szende Nicolas

- Enseignant éditeur: Toulouse Benoit

- Enseignant éditeur: Toulouse benoit

- Enseignant éditeur: Sacks Kim

Les questions concernant la nature du bien et de ce qu’il faut faire pour faire le bien sont parmi celles qui ont le plus été traitées dans l’histoire de la philosophie, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. La morale désigne en effet un ensemble de règles, supposées s’appliquer de manière universelle et inconditionnelle, qui norment l’action et le comportement humain afin de réaliser le plus grand bien. Pourtant la nature des règles morales ne fait pas consensus. Or, comment appliquer ces règles si nous ne les connaissons pas ? Nous nous proposons ici de revenir sur ces questions ex explorant de manière thématique les différentes réponses qui ont pu être données, en examinant les qualités et les défauts de chacune. Nous nous interrogerons d’abord sur l’existence d’une telle morale et du bon en soi : y a-t-il véritablement des règles universelles ? Possèdent-elles véritablement une telle force normative ? Nous nous intéresserons alors aux philosophes sceptiques en matière de morale, et chercherons à répondre au défi qu’ils posent. Traditionnellement, trois grandes théories morales ont été proposées en réponse à ce défi : l’éthique de la vertu (qu’on retrouve principalement chez Aristote), le déontologisme (Kant) et le conséquentialisme (Bentham, Mill). La découverte et l’étude de ces trois grandes théories nous permettra d’aborder certains problèmes subsidiaires, tels que notre connaissance des règles morales ou le lien entre morale et bonheur personnel.

Bibliographie indicative :

Platon, Gorgias, Paris, Ellipses, 2003.

Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, Flammarion, 2004.

Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, J. Vrin, 1992.

Emmanuel Kant, Critique de la Raison Pratique, Paris, Flammarion, 2003.

Jeremy Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, Paris, Vrin, 2011.

John Stuart Mill, L’Utilitarisme, Paris, Flammarion, 2018.

Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale, Paris, Flammarion, 1996.

Ruwen Ogien, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine : et autres questions de philosophie morale expérimentale, Paris, Librairie générale française, 2012.

Ruwen Ogien, La panique morale, Paris, Grasset, 2004.

- Enseignant éditeur: Blondel Matthias

L’inconscient. L1S1 - Vendredi 10h-12h.

Employé comme un adjectif, le terme « inconscient » désigne l’état de l’individu provisoirement privé de conscience, ou de celui qui n’a pas su prendre conscience des conséquences prévisibles de son action. Mais l’on parlera alors d’« inconscience » plutôt que d’« inconscient ». Employé comme un substantif, le terme implique un contenu positif et renvoie à un vaste domaine d’expériences où l’individu comprend que ses pensées, ses sentiments, ses paroles ou ses actions échappent pour une part à sa connaissance et à sa volonté, et découvre, selon la célèbre formule de Freud, qu’il « n’est pas maître dans sa propre maison ». L’inconscient n’est plus alors pensé comme un simple défaut de conscience ; c’est bien plutôt la conscience qui peut désormais apparaître comme une modalité secondaire et même superficielle du psychisme. Mais fait-on véritablement l’expérience de l’inconscient ? Dans la mesure où une expérience est consciente, son contenu est, par définition, conscient. L’inconscient deviendrait alors conscient et cesserait d’être lui-même. Il serait donc plus juste de dire que le concept d’inconscient se présente comme une hypothèse explicative permettant de rendre compte de tout un faisceau d’expériences incompréhensibles autrement. La question est alors de savoir dans quelle mesure ce dépassement de l’expérience est nécessaire et légitime. Nous verrons en effet que le concept d’inconscient exige de repenser le sujet à nouveaux frais, non seulement parce qu’il interroge la liberté et la responsabilité dont on le croit pourvu, mais encore parce qu’il brouille la distinction classique entre corps et esprit.

- Enseignant éditeur: Lebreton Lucie

Qu’est-ce qu’une image ?

L’objectif de ce cours est d’explorer la notion de mimesis à partir des ouvrages classiques de

Platon et d’Aristote pour engager une réflexion sur le statut de l’image. Avec une réflexion

autour de l’image et de la notion de mimesis - à partir de l’analyse de textes clés de

l’Antiquité au XIXe, nous découvrons les instances et les raisons de la naissance de

l’esthétique et de l’Histoire de l’art en tant que Kunstwissenschaft. Avec une approche

transdisciplinaire, il s’agit d’esquisser le noeud central sur lequel se structurent le dualisme

entre eidos et eidolos, entre sensible et intelligible, marquent l’histoire de la pensée

occidentale et de la critique de l’art. Quelle est la spécificité d'une enquête philosophique

autour de l'image ? Quelles significations ou vérités porte-t-elle ? Ce cours a pour ambition

de fournir une boussole permettant de s'orienter dans le paysage des images et dans les

méthodologies élaborées au sein de notre culture pour penser « l’iconosphère ». À travers des

études de cas issues de la peinture, du cinéma, de la photographie et de la post-photographie,

nous engagerons une réflexion sur les images et leur diversité. Percevoir leurs continuités et

leurs discontinuités nous aidera à saisir les lignes de partage du visible et à en définir de

nouveaux chemins. Auteurs majeurs traités : Platon, Aristote, Diderot, Nietzsche, Warburg,

Danto, Didi-Huberman.

Lectures conseillées avant le début du cours :

Aristote, La poétique, Seuil, 2011; F.

Nietzsche, La Naissance de la tragédie, texte, fragments et variantes établis par G. Colli et M. Montinari, trad. fr. Paris, Gallimard, 1986.

Textes majeurs cités en complément de la brochure :

WARBURG A., L'Atlas mnémosyne, trad. par Sacha Zilberfarb, avec un essai de Roland Recht, Paris, éditions

Atelier de l’écarquillé, coll. « Ecrits II », 2012, 197 p

DANTO A., La transfiguration du banal, Seuil, 1989.

PINOTTI A. et SOMAINI A., Culture Visuelle, Presses du réel 2022

DIDI-HUBERMAN G., L’Album de l’art à l’époque du Musée imaginaire, Paris : Hazan, 2013.

FONCUBERTA J., Manifeste pour une post-photographie, Arles, Actes Sud, 2022.

DESCOLA P., Les Formes du visible, Paris : Seuil, 2021.

NOTIONS ÉTUDIÉES :

L’IMITATION

LA CREATION ET LA REPRODUCTION

L’ORGINAL ET LA COPIE, RÉALITÉ ET IMAGINAIRE

- Enseignant éditeur: Dobreva Neli

Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour mettre en place votre ou vos stages dans le cadre de la L3 ou de la L2 de la licence de sciences sociales parcours socio-anthropologie (voir ci-dessous à ce propos).

Les stages sont liés aux Projets d'études encadrés. Les responsables de ces TD, peuvent vous accompagner dans la mise en place de votre projet et dans la recherche de votre stage.

Les étudiant.e.s de L2 souhaitant être rattaché.e.s au parcours socio-anthropologie peuvent réaliser leur stage entre leur année de L2 et leur année de L3, avec remise du rapport de stage et entretien après l'entrée en L3. Les consignes sont les mêmes que pour les L3, mais le calendrier et la convention devant être adaptés, ils.elles s'adresseront à la responsable des stages pour la mise en place de leur stage.

La responsable de ces stages, pour les L3 comme pour les L2 est Valérie Souffron (suivi des fiches de projets, des conventions de stage, du choix des enseignants-référents...). Pour la joindre: valerie.souffron@univ-paris1.fr

- Enseignant éditeur: Souffron Valerie

Les médiévaux n'ont pas attendu l'invention de l'île d'Utopie par Thomas More en 1516 pour commencer à rêver de la meilleure forme de communauté politique. En inventant ce non-lieu d'autres possibles sociaux et politiques, Thomas More subvertit le genre de la littérature de voyage, profondément travaillé depuis ses plus populaires jalons médiévaux par la tension entre réalité et imaginaire, et le transport, ailleurs, d'autres devenirs possibles. Inventer l'ailleurs pour rêver d'ici ! Cette invention ne se joue cependant pas seulement dans une littérature du voyage. Bien d'autres genres se prêtent à l'exploration, en particulier tous ceux qui trouvent dans une vision ou encore un songe le principe de leur construction métaphorique et allégorique, puis de leur développement narratif. Si la mise en relation avec l'au-delà par le songe rend prédominante la vision d'une cité céleste pendant une bonne part du Moyen Âge, les peurs et les aspirations engendrées ici-bas, dans une communauté désormais politisée et ouverte à la spéculation idéologique comme pratique à propos de la meilleure forme de gouvernement, font émerger des rêves d'autres sociétés civiles et parfois même des projets de cités idéales. En définitive, les sociétés rêvées viennent confirmer la conscience qu'une communauté a d'elle-même et de son identité politique. Cet enseignement mènera une exploration des sociétés rêvées en Occident en croisant, par l'anthropologie notamment, deux fils directeurs : d'une part une histoire de l'Europe politique et, d'autre part, une histoire des formes littéraires et parfois artistiques, avec une progression semestrielle qui permettra d'envisager d'abord la période XIIe-XIIIe siècle (semestre 1), puis la période XIVe-XVe siècle (semestre 2).

Jalons bibliographiques

J. Séguy, « Les sociétés imaginées : monachisme et utopie », Annales ESC, 26/2, 1971, pp. 328-354.

Ch. Marchello-Nizia, « Entre l’histoire et la poétique : le “songe politique” », Revue des sciences humaines, 183/3, Moyen Âge flambant : xive–xve siècles, 1981, pp. 39-53.

J. Le Goff, « L’utopie médiévale : le pays de Cocagne », Revue européenne des sciences sociales, 27/85, 1989, pp. 277-286.

F. Hilário, « La construction d'une utopie : l'Empire de Prêtre Jean », 23, 1997, pp. 211-225.

Corinne Zemmour, « Animalité renardienne et utopie féodale : signifiants et signifiés d'un nouveau code chevaleresque », Reinardus, 11, 1998, pp. 215-230.

J. Le Goff et J.-Cl. Schmitt, Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, art. « Rêve », Paris, 1999, p. 950-968.

J.-Cl. Schmitt, « Récits et images de rêves au Moyen Âge », Ethnologie française, 33, 2003/4, pp. 553-563.

D. de Courcelles, « L'utopie politique et religieuse : le pape et l'empereur dans le Llibre d'Evast e Blanquerna de Raymond Lulle », Cahiers d'Études hispaniques Médiévales, 23, 2000, pp. 383-395.

En quête d'utopies, éd. D. James-Raoul et Cl. Thomasset, Paris, 2004.

Medievo utópico: sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, coord. M. Alvira Cabrer et J. Díaz Ibáñez, Madrid, 2011.

Patrick Boucheron et François Foronda, Les littératures du réveil. Pour une histoire médiévale de la conscience politique, Séminaire au Collège de France, 2024 [vidéos du séminaire en ligne]

- Enseignant éditeur: Delivre Fabrice

- Enseignant éditeur: Foronda Francisco

Histoire de l’Amérique du Nord / North American History

Olivier Maheo

Contact : maheo.prof@gmail.com

COURSE PRESENTATION

The main objective of the class is to help students be able to place – and critically analyze – current political discussions and events within their historical context. From the rise of the Black Lives Matter movement to that of the “alt-right” in the United States, and extending to recent debates over residential schools and reparations in Canada, the MAGA movement and Trump’s uses of history, navigating North American politics and societies in the 21st century demands strong historical knowledge.

Students attending this class will explore a variety of themes tackling key issues in North American political and social history, including the transformation of political parties and cultures, the reconfigurations of state power, and the construction and persistence of racial, socio-economic and gender inequalities.

Classes will be based on lectures in which students will be encouraged to participate by commenting on archival texts and videos. Classes will end with student presentations on the required readings. Lectures will be conducted in French or English. Student presentations and class discussions can be conducted in either French or English.

COURSE VALIDATION

1. Student presentations (in class – French or English – 50%)

Each week, a couple of students will be in charge of presenting and analyzing a document (cf. list below) to the rest of the class. Presentations should focus on the documents’ main ideas, stakes and context (see detailed methodology below). To that end, students need to make a careful reading and analysis of the document but also to conduct further research. Presentations – two per week, 15 minutes each – should have a thesis statement and a clear outline. Presentations should end with three questions to the rest of the class to start a collective discussion.

All students need to come to class having carefully read the documents. Students who are not presenting are expected to engage with the presenters at the end of their presentation by weighing in on the analysis, engaging in the discussion and asking further questions.

2. Final exam (in class – French or English – 50%)

The final exam will take the form of a general essay question which students will answer using what they have learned in class throughout the semester, including the documents, articles and chapters studied during the presentations. Students will be expected to make explicit, precise references to the documents.

CALENDAR AND READINGS

Week 1 (Sept. 15). Introduction to the U.S. and Canada constitutional systems and 19th-century history:

American Revolution, British North American colonies. Constitutions, Bill or Rights, Charter of Rights and Freedoms, Federalism.

• The British North America Act received Royal Assent on 29th March 1867 and went into effect 1st July 1867

• Trump Says ‘I Don’t Know’ When Asked About Due Process and Upholding Constitution, Jonathan Swan, White House reporter, New York Times.

• One Sentence in the Constitution Is Causing America Huge Problems, David French, New York Times Aug. 21, 2025

Week 2 (Sept. 22). Native nations, US & Canada

• Julia Jacobs, Once a Roadside Attraction, a Native Burial Site Nears Repatriation, Reporting from Springfield, Ill. Once a Roadside Attraction, a Native Burial Site Nears Repatriation, March 25, 2024

• Justin Trudeau, Statement of Apology on Behalf of the Government of Canada to Former Students of the Newfoundland and Labrador Residential Schools, November 24, 2017

Week 3 (Sept. 29). Two nations of (im)migrants?

• Cesar Chavez, “We Shall Overcome,” 1965.

• Dinesh D’Souza, The End of Racism. Principles for a Multiracial Society, Free Press, 1995. (excerpts)

Week 4 (Oct. 6). Federalism and the Quebec question

• Jean Lesage, Premier Ministre du Québec, discours lors de la Semaine de l’Éducation à Montréal, 4 mars 1961.

• Jacques Parizeau, discours après la victoire du Parti québécois aux élections provinciales, 14 septembre 1994.

Week 5 (Oct. 13) Perspectives on the State: from welfare state to carceral state #1

• Franklin D. Roosevelt, Acceptance Speech for the Renomination for the Presidency, June 27, 1936.

• Lyndon B. Johnson, “The Great Society,” May 22, 1964.

Week 6 (Oct. 20) No class Toussaint break

Week 7 (Nov. 3). Perspectives on the State: from welfare state to carceral state #2

• Richard Nixon, Acceptance Speech at the Republican Convention, August 8, 1968.

• Heather Ann Thompson, “Why Mass Incarceration Matters: Rethinking Crisis, Decline, and Transformation in Postwar American History,” Journal of American History, 2010 (2 students).

Week 8 (Nov. 10). Social and political history of the Black liberation movement (Slavery / civil right /racism and its transformations #1

• Martin Luther King, “The Other America,” March 14, 1968.

• Jeanne Theoharis, “Hidden in Plain Sight: The Civil Rights Movement outside the South,” chapter in M. Lassiter and J. Crespino (eds.), The Myth of Southern Exceptionalism, Oxford University Press, 2009. (2 students).

Week 9 (Nov. 17). Social and political history of the Black liberation movement #2

• Malcolm X, “Message to the grassroots,” 1963.

• Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me, Spiegel & Grau, 2015 (p. 11-28)

Week 10 (Nov. 24). Gender

• Audre Lorde, “The Uses of anger. Women respond to racism,” June 1981.

• Monica Lewinsky, “Shame and Survival,” Vanity Fair, June 2014.

•

Week 11 (Dec. 1). American conservatism and the Right

• Phyllis Schlafly, “What’s Wrong with ‘Equal Rights’ for Women?,” Feb. 1972.

• Rick Perlstein, “I thought I understood the American right. Trump proved me wrong,” The New York Times, April 11, 2017.

Week 12 (Dec. 8). The politics of history writing in contemporary US & Training for the final exam

• Andrew Hartman, A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars, University of Chicago Press (2015) (excerpts).

• David W. Blight, “The Fog of History Wars,” The New Yorker, June 9, 2021.

Week 13 (Dec. 15). Final exam

BIBLIOGRAPHY

Lizabeth Cohen, A Consumers’ Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America, New York, Alfred A. Knopf, 2003.

Donald T. Critchlow, The Conservative Ascendency: How the GOP Right Made Political History, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2007.

Andrew Hartman, A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars, Chicago, Chicago University Press, 2015.

Ira Katznelson, Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time, New York, W. W. Norton & Company, 2013.

Jean-Michel Lacroix, Histoire du Canada: Des origines à nos jours, Paris, Tallandier

Matthew Lassiter, The Silent Majority: Suburban Politics in the Sunbelt South, Princeton, Princeton University Press, 2007

James T. Sparrow, Warfare State: World War II Americans and the Age of Big Government, Oxford, Oxford University Press, 2011.

Thomas Sugrue, The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, Princeton, Princeton University Press, 1996.

Jeanne Theoharis, A More Beautiful and Terrible History: The Uses and Misuses of Civil Rights History, Boston, Beacon Press, 2018.

Stephen Tuck, We Ain’t What We Ought to Be: The Black Freedom Struggle from Emancipation to Obama, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2010.

Bertrand Van Ruymbeke, Histoire des États-Unis - De 1492 à nos jours,

Bernard Vincent, Histoire des États-Unis, Champs - Champs histoire

Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, De 1492 à nos jours, Marseille, AGONE, collection l’Épreuve des faits

ORAL PRESENTATIONS METHODOLOGY

Presentations should focus on the documents’ main ideas, stakes, context and interest. The aim of the presentations is 1) to highlight the documents’ historical or cultural relevance and 2) to explain the document based on its context and on the author’s aim and target audience. The ultimate question to answer is : “as students of American history, what can we learn from the text?”

Texts are available on the course’s EPI.

FORMAT

- Group presentations no longer than 15 minutes in total.

- You may have a power point but this is not mandatory. If you wish to have a power point, it needs to have a clear visual purpose (showing maps, pictures, etc.). You should comment on your slides’ contents. Please email me your power point ahead of class.

- Class discussion at the end (see below).

CONTENT

The introduction should contain:

- A hook

- Relevant context

- Author information

- The type of document and its main argument or idea.

- A thesis statement / an overarching question that gives direction to your entire presentation. Remember that a good analytical question starts with “how” and that a good thesis statement starts with “In this presentation, we will demonstrate that…”.

- Your presentation’s outline.

The development should…:

- Have a clear, logical outline.

- Tackle different aspects of the document. Each part should propose a specific reading of the document or bring something new to what had been argued previously.

- Explain the references when any and put them in context.

- Refrain from judging or correcting the author.

- Quote directly from the text at times but without paraphrasing it. Analyze the citations you have selected.

The conclusion should say something about the text’s reception, what the author did afterwards or if later events confirmed or contradicted what was argued in the text.

End with three questions for the rest of the class. These questions should help you make sure your classmates have understood what you have argued but also aim at comparing your thoughts and analyses to those of your classmates.

CLASS CONVERSATION

- The three questions are the end of the conclusion need to lead to a class conversation…which is why everyone needs to come to class having read the documents.

- The conversation is a time for Q&A, comparing ideas and interpretations as well as dissipating any misunderstanding that may have arisen during the presentation.

- Collective engagement in the discussion is all the more important as the final essay will need to contain references to the documents studied in class.

TIPS FOR A SUCCESSFUL PRESENTATION IN ENGLISH

As made obvious by their name, oral presentations are…oral presentations: they are not meant to be written essays read out loud. They are meant to put you in a position to deliver a clear, accessible message to your classmates. If you are not a native speaker, here are a few ways in which you can prepare for your oral presentation:

- Look up the pronunciation of the words you don’t know. English is a stressed language, which means you need to make sure you know how to stress words properly. For this, you can use Google pronunciation or the website < https://howjsay.com/ >. Write down the pronunciation of the words you struggle with to make sure you pronounce them properly when you are presenting.

- Words are stressed but so are sentences. You need to stress the most important words in your sentences – those that are key to understand the message.

- Pause regularly: when you end a sentence; when you give important information; during your transitions, etc.

- Try to give your presentation based on unfinished notes rather than on a thoroughly written essay. This will make it much easier for your classmates to understand what you are saying.

- Do not speak too fast.

- Do not hesitate to practice ahead of class.

RECOMMENDATIONS BEYOND THE CLASSROOM

Documentaries (some are available on Youtube or online):

- Eyes on the prize: America’s Civil Rights Movement (14 episodes, PBS, 1987-1990)

- Michael Moore, Bowling for Columbine on gun violence (2002)

- The Sixties: The Years that Shaped a Generation (PBS, 2005)

- Spike Lee, When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts about Hurricane Katrina (2006)

- Cédric Tourbe, Capitalisme américain: le culte de la richesse (ARTE, 2023)

Novels and essays:

- John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939)

- Ralph Ellison, Invisible Man (1952)

- James Baldwin, The Fire Next Time (1963)

- Audre Lorde, Sister Outsider. Essays and Speeches (1984)

- Toni Morison, Beloved (1987)

- Susan Faludi, Backlash. The Undeclared War Against American Women (1991)

- Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (2010)

- Ta-Nehisi Coates, “The Case for Reparations,” The Atlantic (June 15, 2014)

- Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me (2015) Podcasts (available online):

- Natalia Petrzela, “Welcome to Your Fantasy,” a true crime about the Chippendales (2021)

- Natalia Petrzela, Nicole Hemmer & Neil Young, “Past Present” (since 2015)

- Nicole Hemmer, “A12” about the ‘Unite the right rally” in Charlottesville, 2017 (2018)

- Rachel Maddow, “Ultra,” MSNBC, about the far-right in American history (2023)

- If you are interested in contemporary issues and politics, “The Daily” (New York Times) and the “Brian Lehrer Show” (WNYC) are very good.

Films and TV shows:

- Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point (1970)

- Martin Scorsese, Taxi Driver (1976)

- John G. Avildsen, Rocky (1976)

- Michael Cimino, The Deer Hunter (1978)

- Ted Kotcheff, First Blood [Rambo] (1982)

- The Wire, HBO (2002-2008)

- Tremé, HBO (2010-2013)

- Miniseries Show Me Hero, HBO (2015)

- Mrs. America, HBO (2020) about Phyllis Schlafly

- Spike Lee’s filmography (Do the Right Thing [1989], Malcolm X [1992]) - Oliver Stone, JFK (1991), Nixon (1995)

- Ron Howard, Hillbilly Elegy (2020) – adaptation of J. D. Vance’s memoirs

- Arther Penn, Little Big Man

- Enseignant éditeur: Maheo Olivier

Bienvenue à la formation "Penser et construire un Site avec Omeka S". Au cours de cet EPI, nous allons découvrir comment créer un site web sémantique grâce à la plateforme Omeka S.

Omeka S est un outil open source spécialement conçu pour publier en ligne des collections patrimoniales et culturelles. Sa force est de permettre d'enrichir sémantiquement les contenus, c'est-à-dire d'ajouter des métadonnées structurées qui facilitent la recherche et le référencement.

Nous verrons notamment comment créer et gérer des jeux de métadonnées grâce aux "vocabulaires" et "dictionnaires de données" intégrés à Omeka S. Ces dictionnaires (aussi appelés "ontologies") définissent le sens précis des termes utilisés pour décrire les objets numérisés. Ils jouent un rôle essentiel pour le web sémantique en assurant l'interopérabilité entre systèmes d'information.

Au cours de cette formation, vous apprendrez donc à structurer vos données selon les standards du web et à créer un site Omeka S riche en métadonnées favorisant la découvrabilité. Nous aborderons aussi les aspects design et ergonomie pour offrir la meilleure expérience utilisateur. À travers des tutoriels pas à pas, des études de cas inspirantes et des exercices pratiques, vous acquerrez les compétences nécessaires pour mener à bien votre projet de site web, depuis la planification initiale jusqu'à sa mise en ligne.

- Enseignant éditeur: Capozzoli Vincenzo

Le Master Management de la Supply Chain et distribution (MSCD) en alternance est un parcours du Management et Administration des Entreprises (MAE). Il offre une double compétence avec une spécialisation en supply chain et dans la distribution. La perspective est fonctionnelle, globale et stratégique. Résolument tournée vers l'international, cette nouvelle formation, étendue sur deux ans, répond aux objectifs suivants :

- en M1 acquérir les concepts et connaissances de base du management appliqué à la chaîne d’approvisionnement (achats, production, distribution, logistique),

- en M2 se familiariser avec les méthodes et techniques de l’amélioration continue et de la qualité (Lean, 6 Sigma...), et mettre en perspective ces connaissances ainsi que les outils numériques (ERP, WMS, Power BI...) avec les évolutions du commerce international et des exigences environnementales.

- Enseignant éditeur: Bellanger Stephane

- Enseignant éditeur: Bianchi Philippe

- Enseignant éditeur: Brunstein Jean-Luc

- Enseignant éditeur: Cadet Isabelle

- Enseignant éditeur: Caillaud Laura

- Enseignant éditeur: Compagnon Caroline

- Enseignant éditeur: Croset Nathalie

- Enseignant éditeur: de Peyronnet Anne-Pierre

- Enseignant éditeur: Gautier Frédéric

- Enseignant éditeur: Hubert Stephane

- Enseignant éditeur: Mercanti Maria

- Enseignant éditeur: Parnet Camille

- Enseignant éditeur: Saussier Stephane

Ce cours propose une exploration esthétique de la notion de « paysage post-humain », entendue comme une redéfinition de deux catégories héritées d’une tradition humaniste, colonialiste et représentationaliste : celle du paysage et celle de l’humain lui-même.

En mobilisant différentes perspectives du post-humanisme critique il s’agira d’analyser comment – à l’ère des mutations écologiques et technologiques contemporaines – les pratiques artistiques et curatoriales reconfigurent les frontières entre humain et non-humain, corps et technologie, vision et agentivité. Nous explorerons comment les corps – machinés, in/organiques, plus qu’humains – deviennent des paysages traversés de flux, d’affects, de technicités, de traces géologiques et chimiques.

Le cours portera une attention particulière aux enjeux liés à la perception et au regard : que signifie voir, aujourd’hui, dans un paysage où l’humain n’est plus le centre ni la mesure ? Quelle puissance transformatrice attribuer au regard, au-delà du régime de la contemplation ou de la maîtrise visuelle ? Et comment rendre sensibles ces mutations dans la critique d’art et la curation, pour qu’elles puissent devenir des pratiques situées, diffractives, attentives aux agencements de matière et de sens ?

Les implications éthiques, politiques et esthétiques de ces nouveaux paysages seront interrogées à partir d’exemples concrets issus de l’art contemporain.

- Enseignant éditeur: Pasqualetti Sarah Matia

CM 1 Neli DOBREVA Jeudi 9h - 11h (Amphi)

CM 2 Neli DOBREVA Jeudi 11h - 13h (Amphi)

CM 3 Chiara PALERMO Lundi 9h - 11h (Amphi)

DESCRIPTIF DU COURS

Qu’est-ce qu’une image ?

L’objectif de ce cours est d’explorer la notion de mimesis à partir des ouvrages classiques de Platon et d’Aristote pour engager une réflexion sur le statut de l’image. Avec une réflexion autour de l’image et de la notion de mimesis - à partir de l’analyse de textes clés de l’Antiquité au XIXe, nous découvrons les instances et les raisons de la naissance de l’esthétique et de l’Histoire de l’art en tant que Kunstwissenschaft. Avec une approche transdisciplinaire, il s’agit d’esquisser le nœud central sur lequel se structurent le dualisme entre eidos et eidolos, entre sensible et intelligible, marquent l’histoire de la pensée occidentale et de la critique de l’art. Quelle est la spécificité d'une enquête philosophique autour de l'image ? Quelles significations ou vérités porte-t-elle ? Ce cours a pour ambition de fournir une boussole permettant de s'orienter dans le paysage des images et dans les méthodologies élaborées au sein de notre culture pour penser « l’iconosphère ». À travers des études de cas issues de la peinture, du cinéma, de la photographie et de la post-photographie, nous engagerons une réflexion sur les images et leur diversité. Percevoir leurs continuités et leurs discontinuités nous aidera à saisir les lignes de partage du visible et à en définir de nouveaux chemins. Auteurs majeurs traités : Platon, Aristote, Diderot, Nietzsche, Warburg, Danto, Didi-Huberman

Lectures conseillées avant le début du cours : Aristote, La poétique, Seuil, 2011; F. Nietzsche, La Naissance de la tragédie, texte, fragments et variantes établis par G. Colli et M. Montinari, trad. fr. Paris, Gallimard, 1986.

Textes majeurs cités en complément de la brochure :

WARBURG A., L'Atlas mnémosyne, trad. par Sacha Zilberfarb, avec un essai de Roland Recht, Paris, éditions Atelier de l’écarquillé, coll. « Ecrits II », 2012, 197 p

DANTO A., La transfiguration du banal, Seuil, 1989.

PINOTTI A. et SOMAINI A., Culture Visuelle, Presses du réel 2022

DIDI-HUBERMAN G., L’Album de l’art à l’époque du Musée imaginaire, Paris : Hazan, 2013.

FONCUBERTA J., Manifeste pour une post-photographie, Arles, Actes Sud, 2022.

DESCOLA P., Les Formes du visible, Paris : Seuil, 2021.

NOTIONS ÉTUDIÉES :

L’IMITATION

LA CREATION ET LA REPRODUCTION

L’ORGINAL ET LA COPIE, RÉALITÉ ET IMAGINAIRE

- Enseignant éditeur: Palermo Chiara

L’ambition de ce séminaire est d’abord et avant tout d’identifier les différentes conceptions de la justice que se font les philosophes mais aussi – et même surtout – les juristes ainsi que les diverses conceptions de la fonction de juger qu’elles sous-tendent.

Pour les uns, la justice désigne l’essence même du droit – à la fois un idéal à atteindre et ce qui constitue une exigence éthique à laquelle nul ne saurait échapper. Selon cette position, la justice existe et des critères permettent de parvenir à des normes, des décisions ou des actions justes et donc aussi d’évaluer ces normes, décisions ou actions en utilisant.

Pour d’autres, la justice est d’abord un mot, de ceux qu’on appelle des universaux et qui désignent non des choses ou des substances mais des singularités que l’on ne peut saisir qu’à travers l’examen de pratiques, de théories ou de doctrines. Autrement dit, « la justice n’existe pas », pas plus que « la folie » ou « la vérité » mais constitue un régime de discours. On mesure ainsi qu’il y aurait quelque vanité à proposer une philosophie de la justice, sauf à proposer voire imposer la sienne.

À cette première difficulté s’en ajoute une autre : la justice fait partie de ces thèmes communément étudiés par diverses disciplines et traditions intellectuelles. C’est un thème classique de la philosophie du droit (depuis Platon, Aristote, Thomas d’Aquin, jusqu’à Hobbes, Kant et Bentham mais aussi Kelsen, Perelman ou Dworkin pour ne citer que quelques auteurs). Mais c’est aussi, depuis la parution de la Théorie de la justice de John Rawls en 1971, un des thèmes récurrents des travaux de philosophie politique, de philosophie morale voire d’économie politique à travers notamment le concept de « justice sociale ». L’œuvre de Rawls constitue le fer de lance d’une discussion nourrie (not. de la part de Nozick, Sandel et des théories dites « critiques » – la théorie critique du droit, les théories féministes, les théories critiques de la race, les théories écologiques du droit).

L’approche se

veut donc à la fois interdisciplinaire et comparatiste. Compte-tenu du volume

horaire (15h), elle ne vise cependant pas à l’exhaustivité. Ne seront étudiées

que certaines des théories évoquées, dans le contexte de leur élaboration et en

insistant sur les implications juridiques de ces mêmes théories.

Le séminaire se veut interactif et reposera sur des lectures de textes donnés à l’avance (sous forme de fichier PDF) disponibles sur l’EPI.

L’examen consiste en un oral d’une quinzaine de minutes.

- Enseignant éditeur: Brunet Pierre

Ronan de Calan

« Weimar – et après ? » : Les juristes et la théorie de l’État sous la République de Weimar (1918-1933)

La République de Weimar a une réputation d’insigne faiblesse. Il est indéniable qu’il s’agit d’une expérience démocratique courte, fragile, toute entière placée sous le signe de la crise : économique, politique, culturelle, sociale. Pourtant, elle a été le lieu d’avancées décisives dans le domaine de la science juridique de l’État – en particulier chez les juristes constitutionnalistes – avancées théoriques dont nombre de contemporains revendiquent encore l’héritage. L’affrontement (gigantomachie) entre positivisme et jusnaturaliste, la distinction entre les variantes du positivisme juridique au XXe siècle, l’opposition plus générale entre théories « formelles » et théories « matérielles » de l’État restent encore d’actualité, et puisent dans l’expérience de Weimar, plus exactement dans la lecture des juristes allemands et autrichiens de cette époque, une inspiration toujours renouvelée. Kelsen, Schmitt, Heller, sont des noms qui reviennent sans cesse dans les débats, auxquels il faudrait ajouter ceux d’autres auteurs décisifs, mais moins connus en France, comme Kirchheimer, Neumann, Preuss ou encore Thoma.

Véritable laboratoire pour les juristes, la rédaction puis la relecture critique de la Constitution de Weimar, l’examen au jour le jour du fonctionnement des institutions d’un État démocratique naissant ont permis de poser ou reposer quelques questions décisives qu’on peut rappeler ici, et qui formeront la matière de ce cours. De quelle nature doit être la théorie de l’État : politique, juridique, sociologique ? Qu’est-ce qu’un État de droit ? En quoi consiste la primauté de la Constitution de Weimar sur la loi ? Qui est le gardien de la constitution ? Un État de droit peut-il ne pas être démocratique ? Quelle est la place qui doit être faite à la « question sociale » dans l’État de droit ? L’État de droit est-il le produit d’une « idéologie libérale » ?...

Avertissement : Ce cours, centré sur une littérature de langue allemande et quelques traductions en anglais ou en français, ne nécessite toutefois pas des compétences de germanistes. Tous les textes examinés seront traduits en langue française.

Bibliographie indicative :

Sources (sélection) :

_ Gerhard Anschütz et Richart Thoma, Handbuch des Deutschen Staatsrechts (1930/1932), Tübingen, Mohr Siebeck, 1998.

_ Hermann Heller, Gesammelte Schriften, Tübingen: Mohr Siebeck, 1992

Traductions françaises (éditions diverses): La crise de la théorie de l’Etat (1926) ; « Démocratie politique et homogénéité sociale » (1928) ; « L’Europe et le fascisme » (1929) ; « libéralisme autoritaire » (1933).

_ Hans Kelsen, Werke, Tübingen: Mohr Siebeck, publication en cours.

Traductions françaises disponibles (éditions diverses) : La démocratie, sa nature, sa valeur (1920) ; Théorie générale de l’Etat (1925) ; La garantie juridictionnelle de la constitution (la justice constitutionnelle) (1928) ; Qui doit être le gardien de la constitution ? (1931) ; Théorie pure du droit (1934)

_ Otto Kirchheimer, Von der Weimarer Republik zum Faschismus: die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung, Suhrkamp, 1976 ; Gesammelte Schriften 1: Recht und Politik in der Weimarer Republik, Baden-Baden: Nomos Verlag, 2017.

Traductions anglaises disponibles : « Legality and Legitimacy » (1932), « Remarks on Carl Schmitt’s Legaligy and Legitimacy » (1933), in: W. E. Scheuermann, The Rule of Law under Siege, University of California Press, 1996; Politics, Law and Social Change. Selected Essays of Otto Kirchheimer. New York, London 1969

_ Franz Neumann, Wirtschaft, Staat, Demokratie. Aufsätze 1930-1954, Suhrkamp, 1978 ; Behemoth, The Structure and Practice of National Socialism, Oxford University Press, 1942/1944.

Traduction française disponible : Béhémoth, structure et pratique du national-socialisme, Payot, 1987.

_ Carl Schmitt, Schriften, Berlin: Dunker & Humblot, publication en cours.

Traductions françaises disponibles (éditions diverses): Romantisme politique (1919); La dictature (1921), Théologie politique (1922), Théorie de la constitution (1928) ; La notion de politique (1928), Le tribunal du Reich comme gardien de la constitution (1929) ; Légalité et légitimité (1932)

_ Hugo Preuss, Gesammelte Schriften, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008

_ Rudolf Smend, Staatsrechtliche Abhandlungen, Berlin: Dunker & Humblot, 2010.

_ Richard Thoma, Rechtsstaat, Demokratie, Grundrechte, Mohr Siebeck, 2008.

Littérature secondaire (en langue française, sélection) :

_ I. Aubert et C. Jouin (eds.), Trois juristes de gauche sous la République de Weimar, Jus Politicum, 23, 2019.

_ O. Beaud, La puissance de l’Etat, PUF, 1994 ; Les derniers jours de Weimar. C. Schmitt et l’avènement du nazisme, Descartes et Cie, 1997.

_ S. Baume, Kelsen, plaider la démocratie, Michalon, 2007 ; Carl Schmitt, penseur de l’Etat, Presses de Science Po, 2008.

_ G. Chamayou, Le libéralisme autoritaire (Heller, Schmitt), Zone, 2020.

_ C.-M. Herrera, Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, Kimé, 1997 ; Droit et gauche. Pour une identification, Presses de l’université de Laval, 2003 ; (ed.), Les juristes de gauche sous la République de Weimar, Kimé, 2002 ; (ed.), La constitution de Weimar et la pensée juridique française, 2011.

_ L. Heuschling, Etat de droit. Rechtsstaat. Rule of Law, Dalloz, 2002.

_ J. Hummel, Carl Schmitt, l’irréductible réalité du politique, Michalon, 2005.

_S. Hürstel, Au nom de Hegel. Les juristes néo-hégéliens et la philosophie du droit de la République de Weimar au troisième Reich, Presses de l’Université de Rennes, 2010.

_ O. Jouanjan (ed.), Figures de l’Etat de droit, Presses universitaires de Strasbourg, 2001 ; (ed.), Hans Kelsen, forme du droit et politique de l’autonomie, PUF, 2003 ; Justifier l’injustifiable, PUF, 2017.

_ J.F. Kervégan (ed.), Crise et pensée de la crise en droit. Weimar, sa république et ses juristes, ENS éditions, 2002 ; Hegel, Carl Schmitt, PUF, 2005 : Que faire de Carl Schmitt ?, Gallimard, 2011.

_ N. Le Bouëdec, Gustav Radbruch, un juriste de gauche sous la République de Weimar, Presses de l’Université de Laval, 2011.

- Enseignant éditeur: de la Lande de Calan Ronan

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Cours philosophie du droit de licence 3, 1er semestre 2025-2026 les jeudis de 8h à 11h

V. Alain

Le droit de propriété - De quel droit la propriété ? La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait du droit de propriété un droit naturel, c’est-à-dire une liberté fondamentale. « Le but de toute association politique », lit-on dans l’article II, « est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Pourtant, l’inscription du droit de propriété dans la nature n’a cessé d’être contestée, beaucoup n’y voyant qu’une fiction, c’est-à-dire qu’une convention utile pour certains (Hume), injuste pour d’autres (Proudhon ou Marx). La querelle de la propriété, c’est-à-dire la légitimité du passage de la possession (de fait) à la propriété (de droit) conduit ainsi juristes (Grotius) et philosophes (Aristote, Cicéron), notamment modernes (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant), à élaborer quelques-unes des distinctions fondamentales de la philosophie du droit : celle de la nature et de la convention, des choses et des personnes, du privé et du public, du jusnaturaliste (droit naturel) et du juspositivisme (positivisme juridique). L’étude de la propriété dépasse donc le strict cadre du droit des biens, puisque, dans son sillage, s’élabore le concept moderne de droit. La question du droit de propriété prend en conséquence une autre signification, son sens s’inverse et conduit à l’examen de la difficile question de la propriété du droit, c’est-à-dire de sa nature et de sa définition. L’enjeu de cette réflexion est alors double. D’une part, il s’agit d’interroger l’unité du concept propriété qui culmine dans l’identification par Hegel du droit de propriété et de la liberté humaine, unité notionnelle déconstruite par la pensée juridique contemporaine. D’autre part, il convient d’examiner les limites de l’appropriation, notamment des ressources naturelles, mais également des biens immatériels, intellectuels ou artistiques, en précisant le partage du propre et du commun. En d’autres termes, quelles sont les limites légitimes du droit de propriété ? Ces deux enjeux n’en font qu’un puisqu’ils conduisent en distinguant un droit exclusif d’un droit inclusif à poser la question de la justice. En somme, en quel sens la propriété est-elle un droit ? Dans quelle mesure est-elle juste ?

Auteurs étudiés au premier semestre : Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad. P. Pradier-Fodéré, PUF, 1999, livre II.

- Hobbes, Léviathan, trad. R. Polin, Sirey, 1971, les deux premières parties.

- Locke, Le second traité du gouvernement, trad. J-F Spitz, Puf, 1994, notamment chap. V.

- Hume, Traité de la nature humaine, trad. P. Saltel, G-F, 1999, T. III, « La morale », livre III, sections I-IV.

- Rousseau, Discours sur les fondements et l’origine de l’inégalité parmi les hommes, G-F, 2012, seconde partie. — Discours sur l’économie politique et autres textes, G-F, 2011. — Du contrat social, G-F, 1992, livre I. — Émile ou de l’éducation, G-F, 2009, livre II et V.

- Kant, Métaphysique des mœurs, trad. A. Renaut, G-F, 1994, « La doctrine du droit », première partie — Qu’est-ce qu’un livre ?, trad. J. Benoist, PUF, 1995, [lire l’introduction de J. Benoist].

- Hegel, Principes de la philosophie de droit, trad. J-F Kervegan, PUF, 2013, §. 34-104.

Pour approfondir : Bourgois B., Philosophie et droits de l’homme de Kant à Marx, PUF, 1990, p. 7-32, 73-98. [À lire en priorité].

- Kervégan J.-F., Puissance des droits, Théorie, histoire, critique, PUF, 2025.

- Macpherson C. B., La théorie politique de l’individualisme possessif, trad. M. Fuchs, folio-essais, 1971. [À lire en priorité].

- Quiviger P.-Y., Le secret du droit naturel ou après Villey, Garnier, 2012, p. 37-118. [À lire en priorité].

- Spitz J.-F., Aux origines de la théorie politique libérale. Droit de propriété et droit de nécessité chez Grotius, Vrin, 2023.

- Strauss L, Droit naturel et histoire, Champs Flammarion, 1954. [À lire en priorité].

- Xifaras M., La propriété, PUF, 2004.

- Enseignant éditeur: Alain Vincent

- Enseignant éditeur: Aubert Isabelle

- Enseignant éditeur: Quiviger Pierre-Yves

Groupe 2- Lundi : 19h-21h. Jim Gabaret : « L’image » Tout peut-il être une image de tout ? Un reflet, une ombre, une trace sont-ils des « images » ? Ou faut-il qu'une intentionnalité produise un artefact ou un ensemble symbolique ? Dans ce cas, les IA génératives, sans conscience intentionnelle propre, produisent-elles vraiment des « images » aujourd’hui ? D'après quels liens de ressemblance, d'analogie ou de convention avec leur référence les interprétons-nous ? Quelle puissance émotionnelle et cognitive leur accorder? L'ontologie des images, ces structures de renvoi matérielles ou mentales qui offrent à la perception ou à l'intellection un objet absent, oblige à faire un tri dans la polysémie de la notion pour en poser les limites définitionnelles. Nous interrogerons les conceptions mimétique, symbolique et psychologique de l'image afin de comprendre sa nature et les objets que son concept subsume. Un passage par les théories de l'esprit contemporaines est nécessaire pour clarifier la place des images mentales et de l'imagination à leur source. Une sémiologie des images doit aussi éclairer le fonctionnement de leurs présentations et représentations, qu’on peut penser de manière internaliste ou externaliste. La dépiction artistique, qui nous intéressera tout particulièrement, implique plusieurs modes de référence et des réceptions diverses qui ne peuvent peut-être se réduire à aucune catégorie unifiée. Mais l'examen de cas contemporains, des images photographiques et numériques aux images d'IA génératives, en passant par les dessins d'enfants et les ready-made, permettra de cerner certains régimes d'images et leur place au sein du réel.

Bibliographie indicative :

Platon, La République, livre X.

Jacques Morizot, Qu’est-ce que l’image ?, Vrin, 2014.

Nelson Goodman, Langages de l’art, Pluriel, 2011.

W.J.T. Mitchell, Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Presses du réel,

2005.

Philippe Descola, Les formes du visible, Seuil, 2021.

Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Gallimard, 1964.

Charles S. Peirce, Écrits sur le signe, Seuil, trad. Deledalle, 1979.

Kendall Walton, “Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism”, Noûs, 1984.

Andrea Pinotti & Antonio Somaini, Culture visuelle. Images, regards, médias, dispositifs,

Presses du réel, 2022.

- Enseignant éditeur: Gabaret Jim

On distingue communément la nature de la culture ou de la société. Cette distinction remplit à la fois une fonction descriptive et une fonction normative. La nature, ce n’est pas seulement la part non-humaine du réel. C’est aussi ce dont devrait se libérer l’humanité civilisée ou, alternativement, ce au nom de quoi on pourrait critiquer certains arrangements culturels inventés par l’humanité, voire ce avec quoi devrait renouer l’humanité. L’objectif de ce cours est tout d’abord de retracer l’histoire des usages critiques de l’idée de nature, de Rousseau à Freud en passant par Nietzsche ou Marx. Mais, en explorant certaines discussions actuelles en théorie féministe ou en écologie politique, l’objectif du cours est aussi de savoir s’il est possible, aujourd’hui, de dénoncer certaines conduites ou certaines institutions au nom de la nature. En dernière analyse, il s’agira donc d’affronter le problème suivant : Y a-t-il un sens à qualifier certains phénomènes socio-culturels de « contre-nature » ?

Bibliographie :

Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

Freud Sigmund, Le malaise dans la culture, Paris, GF Flammarion, 2010.

Guillaumin Colette, Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L’idée de Nature, Paris, Côté-femmes, 1992.

La Boétie Étienne, Discours de la servitude volontaire, Paris, GF Flammarion, 2016

Lévi-Strauss Claude, Nature, culture et société (Les structures élémentaires de la parenté, chap. I et II), Paris, GF Flammarion, 2022.

Marcuse Herbert, Eros et civilisation. Contribution à Freud, Paris, Éditions de minuit, 1963.

Marx Karl, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, Paris, Vrin, 2007.

Montaigne Michel de, Des cannibales, des coches (Essais, livre I, chapitre XXXI ;livre III, chapitre VI), Paris, Folio Gallimard, 2019.

Nietzsche Friedrich, Généalogie de la morale, Paris, GF Flammarion, 2023.

Plumwood Val, Le féminisme et la maîtrise de la nature, Bellevaux, Dehors, 2025.

Rousseau Jean-Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, GF Flammarion, 2012.

- Enseignant éditeur: Monferrand Frederic

Ce cours constitue une introduction à la philosophie morale qui se concentre sur la séquence philosophique qui va de Kant à Hegel (de la fin du 18e au début du 19e siècle), où la morale a été désignée sous le titre de « philosophie pratique », dans le contexte historique de la Révolution française puis du développement du nationalisme et de l’impérialisme en Europe. On cherchera à interroger l’unité d’une telle appellation, qui prétend rassembler des concepts et des problèmes concernant la morale, le droit, la politique, la société et l’histoire, mais aussi constituer le pendant à une philosophie théorique examinant la possibilité et les limites de la connaissance. Par philosophie pratique, on fait depuis Kant référence à la raison pratique, c’est-à-dire à notre capacité de conduire notre action morale selon des principes rationnels, par lesquels la volonté peut se déterminer librement à agir.

Cette approche de la philosophie morale pose dès le départ trois problèmes 1/ celui du rapport ente philosophie morale et philosophie théorique, inhérente à toute philosophie qui souhaite se présenter comme systématique ; 2/ celui de la réduction de toute propriété morale (vertu, qualités affectives, etc.) à un jugement rationnel, et le risque de formalisme encouru par une telle réduction ; 3/ celui de la possibilité même d’un exercice de la raison pratique, dans la mesure où il est solidaire du postulat de la liberté de la volonté, toujours discutable dès lors qu’on confronte l’action morale à l’histoire, à la politique, au droit et à la société. Nous montrerons comment de Kant à Hegel ces deux attitudes, le formalisme et le scepticisme à l’égard de la raison pratique, ont configuré les débats caractéristiques de la séquence philosophique qu’on désigne habituellement sous le nom d’idéalisme allemand : soit qu’on s’interroge sur les conditions de possibilité de l’action morale jusqu’à intégrer la philosophie théorique à la philosophie pratique (Fichte), soit qu’on cherche à examiner les normes objectives institutionnelles, juridiques, socio-politiques et historiques de la rationalité pratique (Hegel). Le cours cherchera à présenter la variété des élaborations philosophiques de ces concepts et problèmes, en montrant la circulation des théories au sein de l’idéalisme allemand, y compris auprès d’auteurs moins connus (Reinhold, Jacobi, Maimon), et en relation aux événements historiques de la période.

- Enseignant éditeur: Furtwengler Circé

L’histoire est parfois comprise comme un mouvement uniforme emportant tout sur son passage, une grande flèche sur laquelle sont répertoriées des évènements et des époques. Une histoire se déroulant comme un programme, voire comme un destin. Cependant, l’histoire est aussi là où les existences individuelles s’entrechoquent, passant parfois à la postérité. L’histoire est alors à penser comme un espace d’engagement des individus et de leur singularité, interrogeant entre autres la perspective de la fatalité.

Ce cours se propose de poser la question de l’histoire à partir de l’existence individuelle engagée dans des processus socio-politiques. Il faut noter que la question de la subjectivé est prise ici non pas tant comme la subjectivité de l’historien·ne qui est en train de construire l’histoire, mais de ce qui se passe dans la construction de ce récit, de la place qui est donnée aux individus. L’enjeu est de voir comment l’individu s’inscrit dans le processus historique à partir de questions telles que : est-ce que ce sont les grands hommes qui font l’histoire ?, les luttes et révolutions menées par des individus contestant l’ordre établi ne demandent-elles pas de repenser l’idée d’une histoire continue et homogène ?, etc. On comprend alors que l’histoire, ainsi étudiée, ne pourra se passer des enjeux politiques.

Le problème que ce cours se tâchera de sonder est alors le suivant : l’individu est-il acteur ou auteur de l’histoire ? Cette question engage à la fois de penser l’histoire comme structure et comme matière malléable et de voir comment les processus plus globaux sont menés à dialoguer avec les individus, interrogeant l’histoire non pas comme simple consignation du passé mais comme processus en cours au présent. Avec plusieurs auteurs de l’époque moderne au XXesiècle nous verrons quelle définition dynamique de l’histoire ils forgent et, cela nous demandera de considérer quel est l’individu, quelles sont ses spécificités et qualités, placé au cœur de ce récit.

Bibliographie

Nicolas Machiavel, Le Prince, trad. Yves Levy, Flammarion, GF, 1993

Voltaire (Abbé Bazin), La Philosophie de l’histoire, en ligne (Gallica)

Georg W. F. Hegel, La Raison dans l’Histoire, trad. Kostas Papaioannou, ed. Pocket, 2012

Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, in Luttes de classes en France…. trad. Maximilien Rubel, Gallimard, 2002

Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’histoire, trad. Olivier Mannoni, Payot, 2017

Benjamin Fondane, Devant l’histoire, ed. de l’éclat, 2018